Obras disponíveis

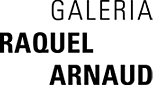

carla chaim_gruta_2018

carla chaim_sem titulo_2022

carla chaim_tapas_2022

carla chaim_eclipse (díptico)_2021

Biografia

são paulo_ SP_ 1983_ vive e trabalha em são paulo

Tanto em seus trabalhos em papel como em suas fotografias e ações gravadas em vídeo, Chaim busca ultrapassar os limites da concepção tradicional do desenho. Mais do que um suporte para o desenvolvimento de uma ideia, ou um esboço inicial de um trabalho a ser criado, o desenho em seu trabalho aparece essencialmente como um vestígio da ação de um corpo, um rastro de sua presença, ou mesmo o remanescente sinal de um gesto. O corpo performático e ativo é o elemento central na obra de Chaim. Do lado de fora, se vê um trabalho basicamente formal, austero, minimalista e monocromático; como uma reafirmação da presença, uma materialidade, um aqui e agora que se desdobra através da performance.

Artista visual e mestranda em Poéticas Visuais pela Escola de Comunicação e Artes, ECA -USP, graduada em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP (2004), onde também fez pós-graduação em História da Arte (2007). Entre suas individuais de 2021 e 2020 destacam-se: Febre, na Galeria Raquel Arnaud, em São Paulo e Ella, na Fernando Pradilla Galería, em Madri, respectivamente. Em 2020, criou a instalação da arena/palco para as apresentações de performances em Histórias da Dança, MASP, SP, Brasil, quando teve sua obra adquirida pelo museu. Em 2016, Carla foi nomeada para o Future Generation Art Prize, onde em 2017 expôs no Pinchuk Art Centre, Kiev, Ucrânia e no Palazzo Contarini Polignac, Veneza, Itália, em um evento colateral à Bienal de Veneza. Seu trabalho foi apresentado em exposições coletivas incluindo: This is big big big, This is small small small Osnova Gallery, Moscou, Rússia (2021); 1981-2021 Arte Contemporânea Brasileira, Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, Rio de Janeiro, Brasil (2021); Descategorized – Artists from Brazil”, Fundación ArtNexus, Bogotá, Colômbia (2020); Frucht & Faulheit, Lothringer13 Halle, Munique, Alemanha (2017); Ichariba Chode, Plaza North Gallery, Saitama, Japão (2015); Impulse, Reason, Sense, Conflict, Cisneros Fontanals Art Foundation – CIFO, Miami, USA (2014); Carla Chaim recebeu prêmios como o EFG Latin America Art Award (2022) e no Brasil recebeu prêmios como CCBB Contemporâneo e Prêmio FOCO Bradesco ambos no Rio de Janeiro e, Prêmio Funarte de Arte Contemporânea e Prêmio Energias na Arte em São Paulo. Sua obra faz parte de coleções como Ella Fontanals-Cisneros, Miami, USA; Museu de Artes de São Paulo – MASP, SP, Brasil; Museu de Arte do Rio – MAR, RJ, Brasil; Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil; e Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, Brasília, Brasil.

Exposições

em mãos

08 jun - 10 ago _ 2024

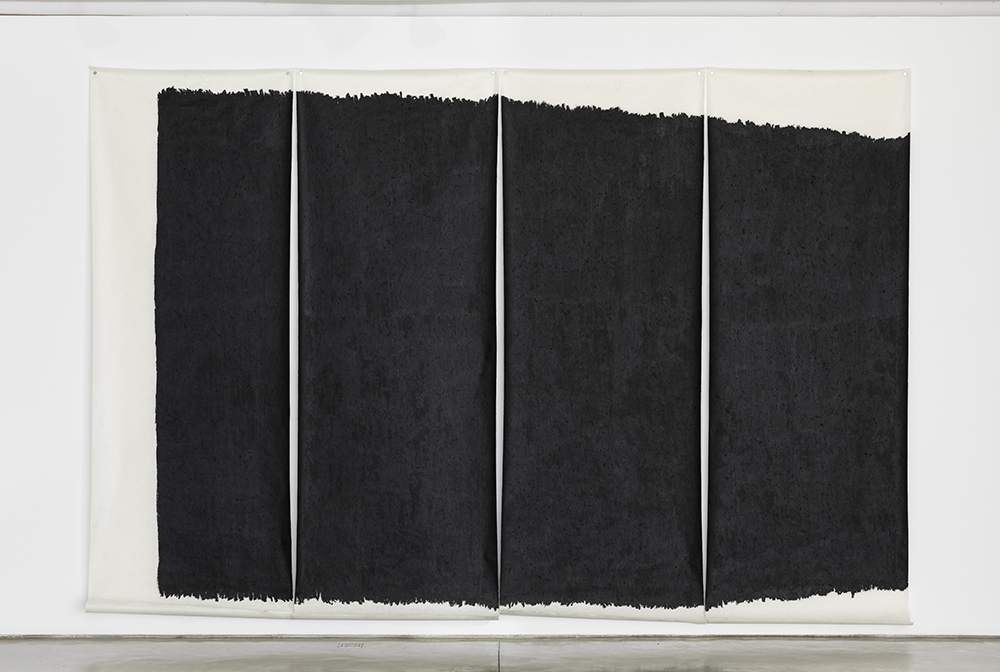

a revolução tem que ser feita pouco a pouco | parte 2: a quadratura do círculo

07 jul - 18 ago_ 2012

afinidades- raquel arnaud 40 anos

19 mar - 04 mai_2014

Textos

Bruno Moreschi entrevista Carla Chaim

texto publicado no catálogo da exposição Carla Chaim, Julia Kater, Marcia de Moraes: Um de Três, Prêmio FUNARTE de Arte Contemporânea, SP, BR, 2011

Carla, quando você começou a se interessar por arte e decidiu ser artista?

Desde pequena, frequentei museus e galerias com meus pais. Eles têm interesse em artes plásticas, música e cultura de um modo geral – meu pai é musicista. Em viagens, sempre íamos aos museus e lembro de ir com eles à Bienal de São Paulo. Com apenas 4 anos, comecei a fazer aulas de desenhos com lápis de cor e tenho esses trabalhos iniciais até hoje. Mais tarde, aos 9 anos, fiz pinturas com tinta óleo e essas aulas de pintura aconteceram até os meus 17 anos. Eram telas bem tradicionais, bastante coloridas, cheias de flores… Em seguida, entrei no bacharelado em Artes da Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. Também fiz pós- graduação em História da Arte na mesma instituição.

Na faculdade, deparei-me com outras técnicas menos tradicionais e de fato conheci o que era a tal arte contemporânea. Foi nesse período que comecei a estudar mais História da Arte e entender algumas questões que, antes, sequer passavam na minha cabeça. Em resumo, com essas novas descobertas, descobri que poderia fazer muito mais do que apenas pintar. O interessante era que eu me soltei mesmo: na faculdade, a cada novo exercício, eu explorava um tema diferente e nem me preocupava em saber se estava fazendo “arte” ou não. Essa experimentação, sem medo de errar, permanece até hoje no meu trabalho.

Como foi ter se dado conta desse campo mais ampliado da arte?

Eu aprendi que a gente precisa fazer arte, mas precisa pensar também. Por isso, acho que abandonei totalmente aquelas telas mais coloridas que fiz quando era mais nova. Trabalhos como aquelas não me interessavam mais dentro da minha poética e discurso que começaram a surgir na faculdade. Mudei completamente: da pintura fui para escultura. Meu projeto final de graduação foi uma instalação com três esculturas em ferro e tive a orientação do professor José Spagniol. Foi nesse momento que vi que a cor já não me interessava mais e que precisava começar a desenvolver um pensamento mais complexo. Mas isso não veio como uma obrigação, achei gostoso trabalhar dessa maneira, pesquisando assuntos e materiais.

Ou seja, você começou a levar em conta que arte é também pensar…

Exatamente. Para mim, arte é pensar. Não acredito que isso seja para todos, mas eu vejo a necessidade de ter sempre um conceito amarrado. Diante disso, não poderia deixar de citar Duchamp quando falava que o artista pensa acima de qualquer outra coisa.

Entretanto, é preciso deixar claro que não defendo um pensar antes de fazer. Estou falando em refletir sobre o que se está fazendo. Quando estou trabalhando, não me preocupo em formalizar o trabalho, não penso em colocá-lo numa estética do “belo”, nada disso. Eu sequer me importo em como ele vai ficar, se vai ficar feio, bonito, cheio, vazio, preto ou branco. O que de fato me preocupa nessa hora é a uma poética maior que engloba processos, conceitos que permeiam o começo e o fim da obra.

Curioso você me falar isso. Uma vez a artista Regina Silveira me contou que muitos jovens apareciam em seu ateliê afirmando que queriam treinar a mão para o desenho. Diante desses jovens, ela respondia que o que se deve treinar é a mente, não a mão.

Concordo com ela. Quando você começa a desenhar pensando, você tem um enfrentamento maior com o papel e com tudo que se relaciona com você naquele momento. Quando você quer simplesmente fazer, colocar para fora, pintar com emoção, pintar vermelho porque é cor de sangue, azul porque é cor do céu, fica algo tão sentimental que não me interessa. Gosto dos trabalhos que fazem o espectador pensar, que criam dúvidas.

O que você acha dessa, digamos assim, tendência do artista contemporâneo ser cada vez mais uma espécie de projetista? Ou seja, de pensar a arte como um projeto. Você vê isso também no trabalho?

Eu mesmo crio meu projetos, “regrinhas” para eu mesmo trabalhar. Mas acho que vai chegar um momento em que eu possa passar essa responsabilidade para outras pessoas mais especialistas. O artista tem essa liberdade hoje. Ele não precisa ser especialista nas áreas que trabalha. Se quiser uma escultura de porcelana, manda alguém mais experiente fazer. Uma pintura a óleo figurativa, uma outra pessoa pode pintar, uma escultura enorme de aço também…

Qual foi a primeira obra em que essa sua ideia de arte um pouco mais “pensada” apareceu?

Foi o vídeo que apresentei no Centro Cultural São Paulo, em 2008. Esse trabalho (Movimento Singular do Verde para seu Complementar no Tempo Desaparecido, 2008) foi feito em uma época em que estava sem ateliê. No espaço que eu estava antes, fazia escultura em ferro, então tinha bastante espaço e material. Quando fiquei sem ateliê, acabei me vendo apenas no apartamento de 38 metros quadrados que morava. Não tinha sequer uma mesa para trabalhar. Para resolver esse problema, comprei papel milimetrado A4 e vários bastões à óleo. Diante desses materiais, restava decidir o que iria desenhar. Eu já havia feito muitas coisas figurativas e não me interessava mais o desenho de observação, enfim, não queria desenhar o que estava na minha frente. Queria desenhar, mas algo diferente disso. Então, veio-me a ideia: e se eu em vez de usar as mãos, que já são condicionadas aos desenhos, eu prendesse os bastões nos braços?

Desse modo, você retira a facilidade de desenhar, certo?

Sim e satisfazia minha vontade de novos desafios. Achava extremamente importante não ter o controle.

Ou estabelecer um novo tipo de controle…

Certamente. Tentar criar regras para bloquear a maneira tradicional de desenhar. E, assim, também me testar. Esse foi um trabalho que eu achei que tinha alguma coisa ali que eu pudesse explorar bastante, que é como o corpo desenha. Na época desses desenhos, estava na pós-graduação em História da Arte, lia muito Walter Benjamim e outros nomes da Escola de Frankfurt. Meu orientador era meu professor de Estética, então mergulhei nesse assunto e comecei a perceber, lendo Benjamim, que o corpo da sociedade moderna começa a ser articulado de outra maneira. Então eu queria testar esses limites do corpo hoje. O corpo físico e dentro de um limite também social. Queria falar de política, mas, ao mesmo tempo, fazer desenhos.

Certa vez, ouvi você explicando algo interessante sobre o registro de suas performances. Você comentou que seu interesse não é fazer vídeos bem produzidos, mas sim, registrar aquele momento da maneira mais direta possível. O vídeo entra mesmo dessa maneira de registro no seu trabalho?

Nesses vídeos que me registro desenhando, sim. O vídeo super produzido precisa de uma equipe. É outra coisa. Eu gosto de trabalhar com parceria. Mas ter uma equipe para desenvolver trabalhos, acho que ainda não estou em uma fase assim. Quero chegar no ateliê e fazer. Quando preciso ligar a câmera várias vezes, passar maquiagem, criar um cenário, eu caio em uma coisa que não é instintiva, não é do momento. Parece que viro atriz, e isso não funciona para mim. É como se toda a espontaneidade do trabalho se perdesse.

Acho que seu trabalho pode até vir a ser vídeos produzidos, mas no momento não é isso que você quer…

O momento agora é para o desenho. Tanto é verdade que aprendi a fazer a edição de vídeo justamente para não depender de ninguém. Para mim, o vídeo é colocar a câmera no tripé e me filmar enquanto desenho. É básico, simples, mas registra exatamente o momento, o meu corpo e o modo que produzo os desenhos. É de fato um registro do processo, que é a parte que mais me interessa. Em alguns casos, o desenho final pode até não me interessar tanto.

Acho que o seu trabalho tem algo muito comum a vários artistas contemporâneos não tão tradicionais como os que só pintam, desenham, etc. É o fato do artista contemporâneo possuir novas habilidades para fazer arte. E essa habilidades não são grandes habilidades. Como se cada trabalho pedisse ao artista uma habilidade parcial, mas, tão logo surge outra ideia, e essa habilidade é colocada de lado e se inicia um novo processo com o uso de novos procedimentos. Você vê seu trabalho dessa maneira?

Vejo, sim. Cada trabalho pede um jeito de fazer, um local, um como. Gosto de descobrir como determinado trabalho pode funcionar de uma determinada maneira. Meu ateliê é na verdade um laboratório de pesquisas variadas.

E como é esse processo de pesquisa para você? Como ele surge? Ele parte de um texto, algo mais teórico, ou da própria experimentação de um material?

Eu leio bastante. Os textos enchem a minha cabeça de pensamentos e meu caderno de anotações. Mas também tento olhar para o mundo ao meu redor. Acho que essas coisas mundanas do nosso dia a dia são muito boas para a gente pensar. É como se essas coisas fossem destacadas do ambiente comum. Os trabalhos da série Natureza Molhada (2009) tratam exatamente isso que estou falando. Eu peguei um papel enrolado e mergulhei em um tubo com água e tinta. O interessante é que a escala é grande: trata-se de um rolo de papel de 4 metros. O resultado acabou sendo uma paisagem com um horizonte feito pela diferença entre o preto e o branco. Tudo isso a partir de uma simples ação de mergulhar um papel num tubo de tinta.

É uma espécie de observação ativa diante do mundo, certo? O trabalho não está só numa prática repetitiva feita no ateliê.

Sim, é andar na rua e tropeçar com uma ideia, digamos assim. Quando você tem essa rotina de trabalho, você não consegue se distanciar, fechar a porta da cabeça, do ateliê e ir para casa pensar em outras coisas. É como se eu estivesse produzindo

24 horas por dia. Um exemplo: um dia fui comprar papel e vi na loja um monte de filetes de madeira balsa, e pensei em fazer um vídeo em que entortasse essa madeira até quebrar. O resultado disso foi o trabalho Risco de Uma Vantagem Cíclica (2010). Ou seja, surgiu de um “tropeço”. E não porque eu estava numa loja de material de arte, mas porque estava atenta.

Uma postura artística diante do mundo?

Acho que é uma atenção maior diante dele. Esse é meu jeito de pensar, de estimular o processo criativo. Quando fui fazer uma residência artística em Banff, no Canadá, não podia usar nada tóxico. Nenhum solvente, nada. Por isso, comecei a usar tinta a base de água. Na verdade eu não tinha nenhum projeto específico para desenvolver nessa residência. Fui com a intenção de encontrar algo que me interessasse por lá. No segundo dia de residência, entrei numa loja de brinquedos e comprei várias coisas. Dentre elas, um brinquedo que fazia uma bolinha de sabão que não estourava, que permitia que eu a pegasse na mão. Chegando no ateliê, tive a ideia de misturar às bolinhas de sabão, tinta. Isso culminou em uma grande série. Por isso que digo que meu ateliê é uma espécie de laboratório. Fiquei quase um ano trabalhando com essas bolhas, estudando as maneiras de compô-las. No papel branco fica algo mais ligado a Biologia, de células, de moléculas que estão andando pelo papel. Depois, fiz no papel preto e o resultado foi mais relacionado ao universo, ao buraco negro (série: Exercício para Construção e Fixação do Infinito, 2010). Numa terceira fase, só fiz linhas paralelas. Isso fez as bolhas parecessem partituras musicais (série: Composições, 2010). Curioso é perceber que, assim como nos desenhos que coloquei os bastões nos meus braços, nesse caso também estou desenhando com meu corpo. No caso uma extensão dele, o sopro.

Essa questão do corpo está em vários de seus trabalhos, às vezes de uma maneira direta, outras de forma mais indireta. Você é uma pessoa bastante atenta com o movimento e os limites do seu corpo?

Sempre fiz aula de dança. Inclusive minhas gravuras na faculdade eram cenas de dança. Não danço mais, mas continuo atenta ao meu corpo. Em como ele pode se mexer, quais são os limites, como ele se equilibra, suas funções, articulações…

É um estudo do corpo, mas talvez em uma parte do corpo que não haja tanta técnica e domínio? Quer dizer, no momento em que você faz desenhos que não usam só mãos, que são habilidosas para o desenho, mas usa o seu braço, você está se sabotando e experimentando uma outra coisa que não é habilidade.

Não se trata mais de habilidade, mas de um entendimento de uma articulação.

E é um gesto que não é costumeiro fazer. Você se interessa por esses movimentos imprevisíveis no corpo?

Muito. E me interessa tanto, pois acho que o corpo pode falar de diversas maneiras, como se eu estivesse revelando um corpo escondido, desconhecido. Um trabalho meu foi justamente sobre o equilíbrio, que, de certa maneira, revela esse outro corpo. Eu ficava em cima de duas bases e fiz um circuito andando de uma para a outra sem pisar no chão (Sabendo Assim do Tempo de seus dezembros, 2008). Isso gerou uma dificuldade para mim e um teste ao meu corpo.

E uma nova forma de se locomover, não?

Claro. Você precisa estar bem seguro em um lugar para poder andar para outro. E vale para uma metáfora da vida também. Gosto de fazer trabalhos simples e deixar que eles mesmos se desdobrem a cada nova relação com quem o vê.

Um trabalho como esse exige muito treino?

Que nada. A primeira vez foi perfeito, eu não cai. Quando fui fazer de novo, cai. Por isso, usei justamente a primeira tentativa. Acho que ele funcionou na primeira vez, pois nela eu estava bastante concentrada. Existe também uma inocência quando se estreia algo. Em todos os meus vídeos, fico pensando durante muito tempo em como fazer, faço sketches de como seria, levanto as possibilidades, como se fossem projetos de uma ação. Mas costumo usar as primeiras tentativas, pois gosto dos imprevistos.

Qual foi o trabalho que mais exigiu fisicamente do seu corpo?

O limite do corpo não me interessa ao extremo. Mas aquele primeiro vídeo que falei, o dos desenhos feitos com os braços, exigiu bastante, pois aquele movimento causava dor. Para conseguir dois vídeos bons eu fiz muitos outros, então eu ficava com as costas doendo. E para piorar a situação: sempre me esqueço de fazer alongamento antes. Mesmo assim, não costumo levar meu corpo a exaustão. Isso simplesmente não me interessa agora.

Impossível não notar que acima de você, na parede, há um pôster da artista Rebeca Horn. Ela é uma artista que interessa a você? Quais são suas influências?

Acho o trabalho dela incrível. Gosto muito dos artistas dos anos 60 e 70.

E por qual motivo? É a experimentação deles que lhe chama a atenção?

A experimentação do corpo mesmo. E sou bastante ligada em referências. Gosto de ter referências. São coisas que me alimentam também. Dos brasileiros, gosto muito do Cildo Meireles, que tem um fechamento conceitual perfeito. Com relação ao corpo, me interessam os artistas de 1960 e 1970. Como essa fase da Rebeca Horn, Bruce Nauman, Carolee Schemann e muitos outros. Eu gosto, partindo dessa coisa do desenho mesmo, do Brice Marden, Sol Le Witt, Richard Serra, que tem uns desenhos incríveis, tem uma facilidade, tem um peso. Interessa-me o desenho quando ele é tratado de forma visceral, sincera. Quando há um respeito pelo material que é usado.

Respeito pelo material? Como assim?

Você deixar o material ser quem ele de fato é. Um professor meu, o Charles Watson, mostrou um vídeo uma vez do Brice Marden, onde ele falava que o desenho precisava virar um escudo de tão forte que ele tem que ser, de tão impactante. E eu me pego nisso. Por isso eu gosto do bastão oleoso.

Esse respeito pelo material de fato se relaciona com vários trabalhos do Richard Serra…

Recentemente, vi uma exposição dele em Nova Iorque. Gostaria de ter feito tudo que vi ali! É até difícil aceitar que ele já fez tantas coisas boas. Gosto de falar das minhas referências, pois o artista hoje não pode ser mais ingênuo e achar que vai ser um criador solitário. Eu ajo como alguém que transforma e que conversa com o presente e o passado.

Fale-me um pouco do seu trabalho chamado Laboratório de Desenho

O trabalho (Laboratório de Desenho / Experiências Extras-Sensoriais Específicas, 2009) foi feito a partir de exames cardiológicos que tive que fazer de fato. Quando estava fazendo o teste ergométrico vi a canetinha desenhando do meu lado. Na hora, pensei: “Estou desenhando com o meu corpo sem encostar no papel! Estou correndo e os sinais estão sendo captados pelos eletrodos e sendo passados para o papel, fazendo assim um desenho.”

Eu guardei os exames e fiquei pensando em como poderia usá-los no meu trabalho. Dessa maneira, decidi apresentar desenhos feitos a partir de diferentes máquinas de exames cardiológicos enquanto eu estivesse realizando ações variadas: correr na esteira, apneia, comer. ..

Além disso, eu me filmei fazendo essas ações com as máquinas. Fiz pequenos vídeos não figurativos, como por exemplo, estava pedalando na bicicleta e filmei apenas sombra da roda. Depois de vários desenhos, selecionei aqueles que mais me interessavam. Em seguida, criei uma estrutura de ferro, pois me interessava colocar o espectador dentro de um novo corpo. Tinha um projetor que ficava passando uma imagem no chão e todas essas telinhas com caixas de som que ficavam dando informações visuais e diferentes sons ao espectador. A minha intenção era de fato transportar o espectador para um outro lugar. Havia também um fone de ouvido no centro desse cubo onde se ouvia as batidas do meu coração. Se as pessoas fechassem os olhos, teriam a sensação de estarem dentro do meu corpo.

Mais uma vez, um desenho que não é feito com as mãos.

Exato. E foi muito prazeroso trabalhar com elementos fora do ateliê, com a medicina, nesse caso. Consegui usar essa tecnologia, pois tenho um amigo cardiologista. Aliás, quando ele viu meu trabalho, ouvi algo muito interessante dele: “Depois de ver seus desenhos, recebo as pessoas para fazerem o ecocardiograma e peço não mais para eles fazerem o exame, mas sim, para fazerem desenhos.” Isso é a prova de que certos trabalho fazem as pessoas verem o mundo de um outro modo.

Sim, essa é inclusive umas das grandes consequências da arte. E esse outro trabalho, o Caminho Isotrópico de Sinceridade Crua (2010)?

Trata-se de um vídeo produzido no ano passado. Surgiu de um interesse em trabalho com o corpo móvel. Eu queria pensar um desenho com o meu corpo em movimento. E neste trabalho, comecei a pensar meu corpo mesclado com o fundo. Se você reparar, quase não há contraste no plano filmado. Eu estou de branco, diante de uma parede branco. Dessa maneira, meu corpo vira também o papel. Assim, vou caminhando paralelo a uma parede com um bastão oleoso. Tudo isso em linha reta. O desenho é justamente esse caminho. E mais uma vez meu corpo vira instrumento para se produzir uma obra de arte.

Laboratório de desenho

Por Agnaldo Farias

Texto publicado no catálogo do Prêmio Energias na Arte, Instituto Tomie Ohtake, SP, BR, 2009. Carla Chaim ganhou o primeiro prêmio – Residência Artística em The Banff Centre, Canadá

… A produção atual, sensação confirmada por essa pequena mas expressiva mostra, reafirma a ideia de que hoje não há mais a hegemonia de qualquer tendência estética, que se respira a liberdade de se experimentar todas as formas de expressão, o que inclui a revisita a suportes convencionais, apropriados através de ângulos surpreendentes, que demonstram sua potência e validade.

… o trabalho “Laboratório de Desenho / Experiências Sensoriais Específicas”, 2009, da paulistana Carla Chaim, contempla uma curiosa articulação entre instalação, desenho e performance, e que, ademais, lança mão de elementos visuais e sonoros. O paralelepípedo enunciado por uma estrutura metálica leve, onde cada uma das hastes traz um pequeno monitor de vídeo e fones de ouvido, conjuga-se a uma série de desenhos emoldurados dispostos sobre a parede mais próxima.

O exame dos desenhos levam rapidamente a concluir que se tratam de eletrocardiogramas associados a atividades diversas – comer, dormir, andar de bicicleta, caminhar sobre uma esteira etc, atividades realizadas pela artista, gravadas e reproduzidas em som e imagem nos monitores e fones instalados na estrutura ao lado.

O corpo da obra confunde-se com o corpo da artista: traz sua presença para o espaço expositivo.

A neutralidade do material, decorrente de sua aparência tecnológica, e a precisão científica dos diagramas contrastam com os ruídos, os ritmos variáveis da respiração, as exalações provenientes dos esforços.

O aparelho instalado na sala, um correlato dos aparelhos utilizados pela artista, alguns deles elaborados sob a engenharia que compreende o corpo como uma máquina física, restitui outros aspectos do humano.

Como um desenho de si

Por Gilberto Mariotti

Texto crítico sobre a exposição do Programa de Exposições, Centro Cultural São Paulo – CCSP, SP, BR,2008

Num primeiro momento, podem trazer desconforto estas imagens apresentadas por Carla Chaim. Isto por conta do esforço requerido do corpo que é exposto em seus vídeos. Um esforço sem prêmio, pode-se pensar. Uma subutilização do corpo, servindo a nenhum objetivo para além do plano do desenho. E o desenho, indício de uma certa inabilidade, uma aparente falta de destreza.

É que até o corpo, ou talvez o corpo mais do que tudo, tenha sido feito de instrumento que serve hoje às finalidades mais imediatas. Pela lógica da funcionalidade corrente tanto esforço deveria apresentar, como tudo mais, resultado mais facilmente apreensível.

No entanto, a imagem do corpo subutilizado, por ter o limite como tema, acaba por apontar as limitações do corpo inteiramente funcional. O corpo que goza de todas as suas faculdades, capacidades e competências é o que de fato enfrenta continuamente suas limitações, e assim é conformado por elas. Enxerga-se pelos contornos de si, e é pleno só por que transpira por seus limites.

O corpo que se apresenta nestas imagens, ao contrário, experimenta os entraves que criou para si mesmo. Expõe a incompetência como possibilidade. E acaba sendo mais eloquente sobre seu estado de instrumento ao se mostrar tão limitado. A imagem incomoda talvez por não valorizar positivamente o constante instrumentalizar-se em que se transformou a vida quotidiana.

Ou o que mais estas imagens nos deixam ver?

O ponto de partida é a tela, que é também o papel, o suporte, ou enfim, o espaço em branco, sendo sempre apresentado como algo a se enfrentar de frente, a encarar-se. A ação então se inicia. O rastro desenhado dos cotovelos forma um par de asas mancas, de uma simetria de halteres decompostos. A cabeça se abaixa para que o pescoço alcance. O ombro se dobra para que o braço segure. A mão se inutiliza mas permanece tensa, e participa do esforço do todo, como as outras partes. E assim este corpo se define pelo tanto que consegue, que é mais do que se esperava.

Um movimento cadenciado faz surgirem duas formas que, desiguais, parecem competir. Nenhuma delas sai ganhando. O desenho se curva com o corpo, fazendo contrapeso. A mão toca a orelha, roça a nuca porque a espinha se dobra. Uma dança sem música, com respiração de ginasta: é preciso resistência para aleijar-se.

Como saber a hora de parar? Onde está o ponto que demarca o possível, o suficiente? Será o cansaço do corpo que começa a apontar ou a curiosidade do olho que passa a pedir distância?

Cada segmento de vídeo funciona como uma jogada curta, registro de uma tentativa pontual. E quanto mais reconhecidos como tentativas são estes registros, mais ganham em apuro. A tentativa como forma final.

Sem a imagem do corpo que antes se contorcia, fica para o observador o indício do limite. Seu olhar percorre o desenho, sem expor-se, mas não sem algum esforço. Agora experimenta o lugar do corpo que se retira, com a imobilidade de quem observa por não encarar o papel tão de perto.

OS VESTÍGIOS GRÁFICOS DE CARLA CHAIM

Essa semana abre a exposição Afinidades de Raquel Arnaud, mostra realizada na ocasião dos 40 anos da galerista e que reúne um conjunto de obras de artistas que ela acompanhou durante a sua carreira. Entre eles encontramos importantes figuras da história da arte brasileira – indo do concretismo ao neoconcretismo, passando pelo experimentalismo dos anos 1960 e 1970 – mas também representantes da produção contemporânea emergente, entre os quais estão Carla Chaim, uma das artistas mais jovens do Gabinete de Arte Raquel Arnaud. A artista, que ganhou a primeira edição do prêmio EDP em 2009, participou de várias mostras no Instituto como Correspondências (2013) e Os Primeiros Dez Anos (2011). Por essa ocasião, ao qual se soma meu interesse pessoal pelo trabalho da artista, realizei uma visita ao seu ateliê que resultou nas reflexões a seguir.

Há cinco anos, Carla Chaim apresentou no Instituto Tomie Ohtake Laboratório de Desenho / Experiências Extra-Sensoriais Específicas (2009), que ocupa uma posição singular na sua trajetória. A artista paulistana realizou este projeto no início de sua carreira, quando participou do prêmio EDP, em um momento no qual consolidava a sua poética e definia a direção artística que seguiria, deslocando o seu foco de um trabalho eminentemente escultural que desenvolveu na faculdade para direcionar o seu interesse para a gestualidade do corpo. Mesmo que esta obra, a primeira vista, possa divergir visual e materialmente do seus trabalhos posteriores – tanto dos seus desenhos quanto dos registros videográficos de suas ações – ele manifesta, talvez de forma mais explícita, o seu interesse pelo “traço gráfico”, expressão que carrega em si uma dualidade e um paradoxo inerente (tradução livre de graphic trace, como desenvolvido no paper “Index, Diagram, Graphic Trace” de Margaret Iversen [http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/index-diagram-graphic- trace]).

Utilizado no campo da ciência e da medicina para designar os exames de ultrassom, por exemplo, o “traço gráfico” pode ser entendido como um tipo de representação híbrida que oscila entre o traço indicial corporal e o sistema de representação lógico e abstrato do diagrama. De fato, por um lado o traço remete à impressão da presença de um corpo em um lugar e em um dado momento, mantendo uma relação tátil e causal com o objeto e o sujeito que ele significa. Por outro lado, o gráfico resulta de um processo de abstração que transforma um dado diretamente visível em diagramas ou curvas, supostamente objetivos e lógicos. Os “traços gráficos”, portanto, combinam uma relação concreta do índice a uma representação gráfica que segue variáveis lógicas e mensuráveis.

Laboratório de Desenho / Experiências Extra-Sensoriais Específicas é um exemplar da união/junção/afluência desses dois tipos de representação e significados na obra de Carla Chaim. A ideia lhe veio enquanto realizava exames cardiológicos e percebeu que a canetinha do teste ergonômico materializava o ritmo das batidas de seu coração de forma involuntária, sem que sua mão encostasse no papel. A instalação multimídia reúne uma série de exames cardiológicos da artista enquanto realizava diferentes atividades físicas (como encher saquinhos plásticos com a boca, correndo na esteira, comendo, etc), cinco monitores com vídeos não figurativos por mostrar só parcialmente a artista realizando essas ações e áudio registrando as batidas do seu coração. Assim, esse projeto é sintomático da propensão de Carla em experimentar formas não convencionais e codificadas de desenhar e de permitir que o corpo imprima seus movimentos, mesmo que fisiológicos, a sua materialidade e seus limites.

Essa aspiração em materializar um traço do corpo também é palpável em outros trabalhos, mas como em Laboratório de Desenho, ainda que o resultado é a impressão de um movimento corporal, esse corpo foi mediado por um sistema ou uma técnica, como o dispositivo fotossensível. Sempre Assim ou à Espera de um Lugar (2010), por exemplo, consiste em uma série de fotocópias de diferentes partes do seu corpo que são justapostas de maneira a formar um autorretrato fragmentário. Já Minucioso Estudo do que Aqui Pode não Aparecer (2010), apresenta um conjunto de desenhos realizados com espuma depositada em papel preto que delineia formas de corpos imaginários e indefinidos, lembrando radiografias, imagens em negativo resultantes do contato dos raios X com o corpo, do qual só se revelam as partes mais densas. Mais uma vez, a artista refere-se a um tipo de imagem indicial, que conceitualmente existe pelo contato físico com um corpo, mesmo que, neste caso, corpos fictícios.

Em um processo similar, a artista realiza na sua série Exercício para Construção e Fixação do Infinito (2010) desenhos com bolhas de sabão com tinta branca que deixam marcas em um papel negro quando estouram. O resultado se assemelha a constelações, mas, na realidade, são o resultado de uma coreografia orquestrada pelos gestos do seu corpo e, mais especificamente, pela extensão dele: o sopro, como explicado pela artista.

Porém, o discurso acerca do corpo na obra de Carla Chaim não refere-se ao seu corpo subjetivo ou pessoal, mas deve ser entendido como uma entidade neutra e indefinida e, portanto, pode também ser expandido nas próprias formas geométricas que aparecem em algumas de suas obras mais recentes. De maneira similar aos trabalhos antes mencionados, a artista realizou entre 2012 e 2013 obras em que desenha um quadrado com bastão oleoso sobre papel milimetrado. Quando dobrado, esse quadrado gera, pelo contato físico, à maneira de um carimbo, uma marca simétrica, um duplo tangível, delimitado pela austeridade e precisão do papel milimetrado.

Talvez seja nessa brecha, entre o vestígio físico de uma presença e a tentativa sempre falha de canalizá-la mediante um sistema de representação e regras lógicas matematicamente verificáveis, que situa-se toda fragilidade e a beleza do trabalho de Carla Chaim. O campo semântico dos títulos das suas obras evocam essa aspiração em conter e medir uma dimensão incomensurável e impalpável, que, inexoravelmente, escapa de qualquer tipo de controle: além dos títulos já mencionados como “fixação do infinito”, “o que aqui não pode aparecer”, citemos também “eu vejo que em mim existe algo incalculável de ti”, “experiências extra- sensoriais” ou ainda “processo imortal”. Nessa perspectiva, o ateliê de Carla Chaim aparece então como laboratório onde ela constantemente explora e testa esta fronteira tênue entre rastro involuntário e espontâneo de um corpo e regras e mecanismos preestabelecidos, reiterando uma tentativa impossível de fixar o inefável, de captar, apreender e enquadrar o sujeito em toda a sua complexidade.

Olivia Ardui

Núcleo de Pesquisa e Curadoria

Na maioria das obras recentes de Carla Chaim, é patente o desejo da artista de planejar e controlar seus movimentos: vídeos como Lua Certa (2011) e Eclipse (2012), por exemplo, nos mostram um corpo rígido, feito instrumento para a execução de um projeto meticulosamente calculado. Em algumas séries de desenhos, como a dos Processo Imortal, o Soluço da Vida (2009), a das Dobras (2011-12) e a dos Cubinhos (2012), o corpo é ausente, mas a precisão da execução, e até a escolha do papel milimetrado no último caso, revelam e enfatizam a importância do planejamento. É sintomático, inclusive, que em todas essas obras a artista abra mão de um controle total sobre o resultado formal: a maneira como as linhas ocupam o papel dos origamis, por exemplo, é definida apenas pelas dobras necessárias para “construir” o animal que dá título à obra. Entre controlar plenamente o aspecto da obra e seguir à risca um procedimento pré-definido, ela escolhe essa última solução, seu corpo transformado, novamente, em mera máquina de desenhar, isenta de emoção.

Os instrumentos escolhidos para transformar os gestos em desenhos, contudo, desmentem e tencionam a aparente metodicidade do seu fazer. Carla Chaim não usa, como seria lógico, um lápis sutil e preciso, mas um bastão oleoso, grosso e sujo, ou um pedaço de carvão, e como suporte, uma parede, com todas as suas imperfeições, um canto vagamente desajeitado, ou então um papel japonês, cuja transparência, ao ser dobrado e depois pintado, é imprevisível e incontrolável. Dessa forma, as bordas esgarçam-se, as linhas hesitam, avançam aos trancos, ora rápidas e nítidas, ora indecisas, titubeantes. O resultado final, o desenho concluído, carrega as marcas da dificuldade do processo, e sua beleza deriva, em primeiro lugar, da tensão ainda palpável entre a pureza da ideia inicial, do projeto concebido pela artista (quase sempre, cabe ressaltar, extremamente simples) e a maneira como, ao executá-lo, ela cria algo inesperado, uma obra completa e felizmente contaminada pelo mundo.

Os desenhos da série Exercícios para Construção e Fixação do Infinito (2010-), de alguma maneira, complementam as considerações acima, ao inverter a ordem com que, mais uma vez, a precisão e o acaso se confrontam na obra de Carla Chaim. O ponto de partida para a criação, aqui, é o acaso: bolhas de tinta e sabão, de várias gradações de branco, são sopradas livremente sobre um papel preto, que se torna, assim, um céu profundo em que os círculos brancos desenham estrelas e galáxias. Uma vez concluída esta primeira etapa, a artista inventa uma ou mais constelações, juntando alguns dos círculos brancos com linhas traçadas, desta vez, com extrema precisão, inclusive com a ajuda de uma régua. Evidentemente, como dizia-se antes, a inversão em relação aos trabalhos descritos anteriormente é completa (o desenho é realizado em branco sobre preto, e a intervenção planejada é posterior ao trabalho mais aleatório), mas é inegável que o embate ao qual assistimos continua o mesmo. Por um lado, a beleza do acaso, sintetizada aqui pelo gesto livre, mais próximo ao de um Jackson Pollock do que ao de um autômato, com que a artista distribui as bolhas no papel, e por outro, a tentação irresistível de colocar ordem no caos, ou, se pensarmos na origem mítica da maioria das constelações, de transformar desenhos em histórias.

O corpo da matéria

Por Cauê Alves

texto crítico da exposição “Pesar do Peso” . Galeria Raquel Arnaud, SP, BR, 2014

Carla Chaim dialoga diretamente com a herança da arte construtiva e geométrica no Brasil, referência para muitos artistas de sua geração no mundo todo. Em seu trabalho parece existir um eco das superfícies dobradas de Amilcar de Castro e das noções de corpo tais como foram elaboradas por Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape e Mira Schendel. Em vez de simplesmente dar continuidade a essa vertente das vanguardas históricas, Carla Chaim reinventa possibilidades poéticas tanto a partir de ações fotografadas, como de materiais tradicionais, o papel e o grafite.

Como num origami não figurativo, com duas ou três dobras, um quadrado forma triângulos e gera retângulos. A partir de elementos geométricos simples, as composições de Carla Chaim trazem o verso da folha para frente e vice-versa. Em razão de sua transparência, quando o papel é desdobrado a forma preta pintada na frente vai para trás, mas ainda se deixa ver através do papel num tom mais acinzentado. A artista rompe com a oposição entre frente e verso, o branco do papel e a tinta negra, assim como entre uma suposta interioridade da matéria e sua aparência exterior. Em sua obra não há oposições entre o avesso e o direito.

O gesto de dobrar que diminui a superfície de contato externo é o mesmo que promove o encontro de planos pintados de preto. Nesse momento, o sulco gerado pela dobra é menos uma linha que separa um lado do outro do que a possibilidade de sua união. Desdobrado o papel, resta a memória do que um dia foi pura continuidade. Formas distintas separadas por mínimas fissuras se isolam nas laterais do quadrado. A linha que permanece é fruto da virada de uma parte do papel sobre o restante. O resultado não é um plano dilacerado, mas a composição final alude ao desencontro das formas em relação a uma unidade anterior pintada e desfeita.

Os papéis de Carla Chaim não se contentam com o plano. Ao serem dobrados eles conquistam o espaço tridimensional e assumem uma dimensão corporal. A série Queda – em que parte de um rolo de papel escorre da parede para o piso – exige outra postura do corpo do visitante. O desenho se desdobra do plano vertical, que pressupõe a posição ereta do corpo, e se expande para o horizontal, nos obrigando a abaixar a cabeça para vê-lo. Esses trabalhos revisitam o abandono do espaço tradicional da representação, em que a pintura era um análogo da janela, e se misturam com a sujeira e banalidade do mundo que habitamos, o lugar em que assentamos os nossos pés.

A discussão da noção de corporeidade fica mais explícita nas fotografias em que a superfície do corpo da artista, em escala real, surge parcialmente coberta pelo mesmo papel japonês de outros trabalhos. Mas nele as dobras retas claramente não se adaptam ao corpo em movimento da artista e, aos poucos, dão lugar aos amassados. A impossibilidade de encontrar uma sincronia completa, um encaixe perfeito entre o corpo da artista e as dobras do papel, resulta em imagens em que os movimentos dos braços e pernas são limitados pela geometria. Mas ao se aproximar da dança, é como se a artista elevasse ao grau máximo a expressividade que uma folha retangular desenrolada pode adquirir. O conflito entre o corpo humano e o corpo do papel se resolve na constatação da origem orgânica em comum compartilhada por ambos.

Essas fotografias, ao contrário do movimento descendente da série Queda, apontam para cima ao se aproximarem de estruturas piramidais. Em outro par de imagens em que a artista dá saltos, seus movimentos são interrompidos não pelas formas geométricas, mas pelo ato fotográfico que os congela e nos revela o peso de seu corpo. O volume e a orientação do corpo na vertical e na horizontal são análogos aos retângulos pretos que absorvem a luz, ambos flutuando no ar.

Em outras fotografias, a relação entre corpo e geometria também é problematizada. Ora o corpo se curva para encontrar uma posição que permita o equilíbrio de pequenos cubinhos, comportando-se como suporte; ora o cubo mesmo ganha corpo e se torna um sólido encoberto por um papel dobrado que se ajusta parcialmente ao seu volume. O grafite é tanto o instrumento do desenho como a matéria bruta das esculturas. O tarugo maciço de grafite compõe um corpo idêntico por dentro e por fora.

Entretanto, no trabalho da artista o corpo é mais do que mero suporte. Ele é agente fundamental para amplificação das potencialidades expressivas da matéria. O papel em sua obra ganha corpo a partir do momento em que é dobrado e não há mais oposição entre frente e verso, interior e exterior. O corpo é o lugar em que a subjetividade e a objetividade se encontram. Mais do que imagem fotografada, ele é o campo da sensibilidade e do pensamento, é o que possibilita a experiência direta da artista com o mundo. É seu corpo que realiza ações performáticas e que trava um embate com o entorno, provocando outros corpos. Carla Chaim trata tanto do corpo da matéria como da matéria dos corpos.

Carla Chaim

Museu da República

OBJETOS NOTÁVEIS

Rio de Janeiro, 2016

Carla Chaim, premiada com o Foco Bradesco ArtRio, traz para a Galeria do Lago Objetos Notáveis, exposição de trabalhos recentes feitos a partir de pesquisas sobre corpo, espaço e movimento. O Museu da República e a imponência de seus salões despertaram a atenção da artista paulistana por sua importância histórica e arquitetônica. Um estudo detalhado das plantas do Palácio e horas de pesquisa nos arquivos resultaram na apropriação dos espaços vazios dos grandes salões, da capela e do quarto de Getúlio Vargas. Despido de decorações, adornos ou mobiliário o Palácio ganha visibilidade em sua essência, em sua forma primeira e estrutural. Carla reproduziu, em pequena escala, esses espaços utilizando o grafite, material empregado em várias de suas obras. A pedra escura, material dos lápis e lapiseiras que desenham mapas, plantas e projetos está em perfeita sintonia com o trabalho. Os muitos desenhos em papel branco e gradeado foram pensados em relação às plantas pesquisadas e se apresentam como materialização de um espaço/campo. Linhas retas, riscadas com grafite, cruzam o papel formando ângulos estreitos, direcionados, agudos. Os pedaços da pedra, colados, emprestam um relevo instigante à repetição das linhas e quase se transformam em esculturas ou desenhos tridimensionais.

A experimentação do espaço é o que caracteriza esta mostra. São “projetos e exercícios”, como coloca Carla Chaim, que assim destaca o caráter orgânico de suas obras. O próprio corpo é instrumento para pensar as relações entre espaços, movimentação e arte. Em Pesar do Peso, a fotografia expõe o diálogo entre o corpo em movimento e a dureza estática da forma geométrica. A câmera flagra um movimento, a imagem foge do foco e se opõe à geometria precisa fixada na parede. É muito clara a percepção da ação e da estagnação, do movimento e da inércia. O corpo é agente, personagem operante que determina a construção da obra e evidencia a dicotomia presente. Em Espinha de Peixe, vídeo specific gravado no próprio espaço expositivo, a artista se movimenta numa dança que traz o desenho do piso – espinha de peixe – como elemento coreográfico. Apenas três paredes brancas, o piso de madeira e o caminhar de Carla. O corpo perambula, sem destino, mas respeitando limites. Por vezes procura as extremidades, percebe que não pode ir além e muda de rumo. Perde o equilíbrio ao acompanhar as linhas oblíquas do piso, mas encontra outros modos, outros ritmos para seguir adiante, numa tentativa de dominar o espaço. Movimentos revertidos da gravação do vídeo dão a sensação de que anda para trás e nesses momentos o áudio também se altera, criando ruídos. São muitos os questionamentos de Chaim que pensa o sujeito de hoje inserido na sociedade, seus limites físicos e sociais, os movimentos do corpo e da matéria, as novas formas de relação com as obras. Como a própria artista define “não trabalha com uma media, trabalha com uma poética” e explora todo tipo de suporte para expô-la.

Objetos Notáveis apresenta a obra de uma artista que exercita o olhar e o pensamento buscando incessantemente outras formas de expressar a imensa força criadora que mora em seu íntimo. Se seus objetos são notáveis é porque são sinônimos de singulares, sensíveis e significativos.

Carla Chaim

CasaNova Arte

PRESENÇA

São Paulo, 2015

Em torno de Presença

Em Presença, o trabalho desenvolvido por Carla Chaim toma como ponto de partida para sua elaboração o próprio lugar onde a exposição acontece. Aqui, como em obras recentes da artista, o espaço expositivo é abordado como matéria prima para o desenvolvimento de reflexões sobre o desenho, considerado desde seus aspectos materiais até seus desdobramentos no espaço como instrumento de reflexão e investigação do mundo.

Criadas a partir de elementos arquitetônicos da Casa Nova, as fotos, esculturas e o vídeo de Presença exploram – de modo ora lúdico, ora analítico – o espaço da casa que os recebe. Apropriando-se de fragmentos da arquitetura, as obras o reelaboram e, através de deslocamentos e espelhamentos, reorganizam a percepção física que temos dele.

No cotidiano, nossa escala de percepção do espaço costuma ser a da cidade; é nela que estão reunidos os lugares menores (casas, escritórios, galerias de arte) onde a vida de fato se desenrola. É portanto a expressão espacial do desenho – no traçado urbano, na arquitetura das casas – que define o lugar dos objetos e dos corpos, limita e orienta seus comportamentos.

Em Presença, esse aspecto estruturante do desenho é descartado em favor de uma abordagem negativa do gesto de desenhar. Seja no conjunto de fotografias, onde o corpo age nos intervalos do espaço vazio; no vídeo, onde uma espécie de desenho espacial à mão livre se desenrola e se desvanece na sala; ou nas peças tridimensionais, duplos em preto de elementos decorativos, estruturais e estilísticos da arquitetura, as obras acessam o desen- ho arquitetônico (mas poderíamos dizer também: as formas presentes no espaço) a partir de seu negativo. Como oriundas de um mundo carrolliano, elas fracionam e refletem o mundo real, criando sobreposições que parecem ser capazes de dobrar e desdobrar o espaço.

A montagem da exposição, ao aproximar os tridimensionais e fotografias e exibindo o vídeo na sala onde foi gravado, potencializa o aspecto reflexivo dessas operações de desconstrução e reconstrução espacial. Por meio dessa ex- ploração negativa, Carla Chaim reorganiza o espaço expositivo e desarticula sua naturalidade: decalcadas da casa, as obras a espelham e se misturam de novo a ela, fazendo com que, de um modo inesperado, o espaço torne-se visível como que pela primeira vez.

Carla Chaim

Athena Contemporânea

ÓLEO FITA CARBONO

Rio de Janeiro, 2017

O título desta exposição de Carla Chaim aponta para os três materiais centrais às obras aqui apresentadas; mais do que isso, escolher essas palavras denota também a relação entre sua pesquisa e a fisicalidade das coisas. Consequentemente, o lugar que o corpo da artista e o corpo do espectador ocupa em relação às imagens é, portanto, essencial.

A artista dá prosseguimento a uma investigação sobre a relação entre arquitetura e corpo humano por meio do ato de riscar e do registro. Seu corpo caminha próximo às paredes da Athena Contemporânea portando um bastão de óleo em uma das mãos e desenha os limites entre o que está dentro da galeria e o que estaria fora. Nasce uma linha irregular preta que atravessa o espaço branco habitual do cubo expositivo, ainda frisado pela roupa branca usada pela artista – eis aí a lembrança da histórica equação entre grafite e papel. Esse risco traz para o público uma noção de fronteira que carrega em si a irregularidade e instabilidade intrínsecas à anatomia humana e aos nossos gestos. Por mais que os lados da galeria tenham uma simetria e planejamento geométrico, quando descemos dessa esfera platônica e nos entregamos à experiência vital, as linhas retas em negrito rapidamente ficam irregulares e desbotadas.

Duas câmeras de vídeo gravam essa ação que é distribuída em dois monitores. Instalados um de costas para o outro, eles parecem frisar a incapacidade de se apreender o todo – seja da arquitetura, seja de qualquer imagem. Segue o convite ao corpo (agora do público) para que se ande daqui para lá, circundando os vídeos-escultura e tentando acompanhar uma ação que nunca aconteceu de modo dividido, mas que quando se transforma em registros que se assemelham a uma câmera de vigilância, sugerem também que vigiemos a trajetória do corpo da artista. Se o ato de se desenhar na galeria recodificava o seu espaço retilíneo em algo irregular, a opção por registrar pelo vídeo e se mostrar a ação dessa maneira dobra o mesmo espaço em dois e abre à experimentação de Chaim quanto às diferentes maneiras de se recodificar um mesmo espaço – não apenas formalmente, mas também em outras semânticas.

Esses elementos ficam ainda mais claros na série “Ele queria ser bandeira”, aqui apresentada pela primeira vez. A artista utiliza o papel carbono, material que tem explorado recentemente, e o apresenta em diferentes composições. Há diferentes formas de se abordar essa série, mas podemos começar pelo caminho que temos percorrido a respeito da sua relação com a espacialidade da galeria: o ponto de partida para o uso do carbono é sempre a planta baixa do próprio espaço. O papel carbono, comumente utilizado para se duplicar documentos devido à sua composição química, aqui é usado para duplicar a geometria do espaço. Após realizar o corte do papel, diferentes maneiras de dobrar e apoiar o material são apresentadas e o desenho da galeria se desmonta perante o nosso olhar. A relação entre corpo e arquitetura se faz outra vez presente, mas sem a necessidade de que esse diálogo seja panfletário, aproximando – se for do desejo de quem observa – sua obra, por exemplo, da abstração geométrica.

Por outro lado, o título desses trabalhos e sua configuração espacial traz elementos que possibilitam uma interpretação distante de aspectos teórico-formais da história da arte ocidental e que nos levam a uma maior polissemia. Temos à nossa frente formas que inevit avelmente recordam bandeiras – algumas presas paralelamente à parede, enquanto outras estão encostadas no chão. Um terceiro grupo, também colocado no chão, consiste em uma série de dobras que assume o tom cinza do chão de concreto como elemento de sua estrutura – sem a adição das varetas, esses dois pequenos amontoados parecem os mais distantes e, portanto, os mais desejosos de um dia serem bandeira. Há uma antimonumentalidade nesses objetos – todos estão mais próximos das pipas do que das bandeiras. Seus mastros de madeira, somados à sua cor preta e inevitável associação, por exemplo, ao luto, parecem decretar sua inadequação ao discurso grandioso e identitário de qualquer bandeira. Potentes como experimentação plástico-formal e propositalmente retraídos enquanto discurso inflamado, estão aos níveis de nossos pés e basta uma pisada em falso para que se partam.

Nota-se, por fim, que os trabalhos aqui reunidos são exemplos da experimentação e obsessão de Carla Chaim com as diferentes maneiras de se pesquisar a imagem a partir de um espaço arquitetônico específico. Se o desenho e seu campo ampliado de linguagem e poética são um campo seguro para a sua prática, parece que é nessa exploração de uma certa informalidade plástica – tão bem representada nessas peças que se relacionam com o chão e com a ausência de controle da gravidade – que sua pesquisa parece chegar a um lugar que intriga aqueles que acompanham sua pesquisa.

Do mesmo modo que essas opções assumem um risco e demonstram a saída de um lugar seguro, fica o convite para que futuros textos a respeito de sua obra igualmente ampliem um escopo de leituras que muitas vezes ficam no perigoso conforto das relações com a abstração, a geometria e o formalismo. Aprendamos com seus vídeos e projetos de bandeira e pensemos que o luto pode estar em qualquer lugar – especialmente no silêncio dos quadrados pretos -, assim como as relações entre corpo e arquitetura podem ser menos hedonistas e mais relativas aos nossos limites físicos e territoriais.

Carla Chaim

Galeria Raquel Arnaud

A PEQUENA MORTE

São Paulo, 2018

LUT(A)

Olhando para a produção artística de hoje, uma grande maioria trata diretamente de problemas sociais. Artistas, cura- dores, galerias, museus, etc., adotam a linguagem “das ruas”, uma gramática de luta e de engajamento político, que espelha o tom militante que é (ou parece ser) de todos. Não é para menos, aliás. O atual momento do Brasil apresenta-se particularmente difícil e tenso, e a crescente ameaça aos direitos constitucionais dos cidadãos faz reacender os velhos fantasmas da ditadura que imaginávamos enterrados para sempre. (Enquanto escrevia este texto foi executada Marielle Franco, mulher, negra, da Maré, feminista e ativista dos direitos humanos). Este contexto, vaticinado por alguns como o pior momento da história contemporânea do Brasil, imprime urgência às nossas ações e obriga-nos a um posicionamento efe- tivo, para além das posições privilegiadas. Faz-nos identificar coletivamente na luta e a querer adotar a mesma gramática daquilo contra o qual se combate.

Ocorre, porém, que este sentimento de “luta comum” (e suas correlatas formas artísticas) é, também, aquilo que ameaça separar-nos. Por mais paradoxal que possa parecer, a nossa capacidade “emancipação” não está na convergência no front, mas no poder de (nos) associar e de (nos) dissociar, de criar ruturas e cisões sensíveis, ou seja, na possibilidade de agenciarmos “práticas de pluralidade” (Rebecca Solnit) contra o “embotamento da nossa imaginação política” (V. Safatle).

Esta contradição, que acima situamos no plano dos acontecimentos recentes, chegou-me na conversa com Carla Chaim, no início deste ano. A artista relatou a ação que ela e um grupo de artistas realizaram na Casa do Brasil, em Madrid, por altura da última feira de arte ARCO. Preocupados com a atual situação no país, o grupo optou por um ato público “já que não fazia sentido uma exposição apenas”, e divulgou um curto manifesto. “Ação e Reação”, foi o título escolhido, e o acon- tecimento reverberou nas redes sociais de forma espontânea.

Tendo este contexto como pano de fundo, a proposta que Carla Chaim agora apresenta na galeria Raquel Arnaud dá-nos respostas e coloca questões. Com o título sugestivo de “A Pequena Morte”, que é uma outra expressão para o momento do orgasmo, o conjunto de trabalhos desta exposição traduz a síncope do “luto” e do “gozo” que fazem parte da dinâmica do desejo do ser humano. Nas palavras da artista, trata-se de um título para onde convergem simultaneamente “o fim e o êxtase”, de um título capaz de revirar a gravidade que nos prende ao chão.

Vários dos trabalhos aqui apresentados prolongam questões que Carla Chaim vem colocando, em particular desde o ano passado, quando realizou “Óleo Fita Carbono” no Rio de Janeiro. Uma vez mais, interpela-nos sobre a nossa capacidade de imaginar a partir da materialidade, sem que seja necessário adoptar o aparato inflamado das ruas. Na contramão do colorido militante que vemos em algumas exposições atuais, a tonalidade aqui é mortiça e rebaixada – monótona quase -, e provoca-nos a inquietante estranheza de ser uma exposição “calma” em tempos tumultuosos. Trata-se, contudo, de um brechtiano efeito de distanciamento que centra no espectador a sua capacidade ativa de aderir e opinar, sem querer submergi-lo no mundo ilusório da narrativa. As bandeiras pretas de Chaim (da série Ele queria ser bandeira), dispostas em varetas frágeis no piso térreo da galeria, são disso um bom exemplo. O papel carbono pesado, cujo formato “duplica” a planta baixa da própria galeria, destitui a irrupção do gesto. “Como levantar bandeiras em tempos de barbárie?”, parece perguntar-nos a artista.

Estando próxima à “alternativa erótica ou emotiva” (anti-monumental, diríamos) que a crítica Lucy Lippard mencionou a propósito dos artistas do pós-minimalismo da década de 70, Carla Chaim propõe-nos um itinerário especulativo e pro- visório que convoca o corpo e a memória numa percepção ativa destas propostas. A dobra, característica de trabalhos anteriores, cede agora relevância à composição através da “soma de diferentes superfícies”, donde surgem “terceiros corpos” das contiguidades e das justaposições. Ao espectador é oferecida uma subtil evidência matérica presente espe- cialmente no piso térreo da galeria, em trabalhos como Gruta, quatro grandes desenhos a bastão oleoso, com cerca de 3 metros de altura; Arraias e Dois, duas séries que exploram composições com diferentes tipos de papel; corte inversão mov- imento, uma (de)composição de livros a partir de um estudo de formas geométricas contidas no interior dos mesmos (um “mise-en-abîme” do referente); Line Pieces, fragrantes de uma ação em que o corpo “ficciona” ângulos, cantos, seções; e finalmente Luto_luta, um cartaz da autoria da artista Verena Smit, conhecida por desenvolver um preciso trabalho sobre a ambiguidade da linguagem, e que Carla Chaim convidou para integrar esta mostra.

Mas é no piso superior que, julgo, se apresenta um único trabalho capaz de falar por toda a exposição, e de abarcar as lutas (e os lutos) a que nos referimos no início deste texto. Intitulado Somatu, trata-se de uma vídeo-instalação que é um contínuo fair-play entre corpos, convocando a contemplação e a ação, a distância e a aproximidade, o óptico e o hápti- co. A sua disposição, atravessando toda sala, obriga-nos a um certo tipo de ponto de vista que, somado ao movimento hipnotizante da ação na tela, causam-nos um recuo da linguagem, uma espécie de abertura a uma nova organização do sensível. Investidos de uma densa materialidade, que não busca gêneros ou identidades (difícil identificar se são pessoas, bichos ou amebas), três corpos envolvem-se em uma espécie de “dança de acasalamento” que nos fala de um outro tipo de movimento, dissensual do urbano contemporâneo. Aqui “a artista volta a pensar no mais interno do corpo, nas sen- sações físicas internas e individuais recriadas por experiências do mundo. Um mundo de luto, mas um mundo também de transformação e prazer”.

Sem convergir para a estética da urgência que vemos ao redor, a exposição de Carla Chaim traz-nos todo o seu léxico, desenvolvido nos últimos anos, e ainda amplia a nossa imaginação sobre outros usos do espaço, mais afetivos e menos possíveis de serem policiados.

Em Norte, Carla Chaim declina a disciplina do desenho, técnica que tem, continuamente, experimentado e tentado desafiar, expandir e desdobrar. Com este propósito, a artista vale-se de um dos materiais mais corriqueiros e universais empregados para o desenho, a saber, o grafite, que, em sua denominância, herdou a etimologia grega relativa ao ato de escrever ou desenhar. Se, de fato, a artista inscreve-se no campo das artes gráficas, pode-se dizer no entanto que desenha em negativo, na medida em que a sua intervenção é estruturada por um princípio de inversão tanto de algumas convenções dessa disciplina, quanto de um diálogo espelhado com o próprio espaço expositivo.

Primeiramente, apesar de até hoje a prática do desenho ser associada ao ato de marcar uma superfície com uma ferramenta, em geral um lápis, em Norte o grafite não é utilizado para tracejar linhas ou delinear formas, mas é reduzido a pó e espalhado pela sala segundo um retângulo que decalca as medidas do espaço. Assim, o grafite deixa de ser ferramenta para existir como pura matéria que ocupa e preenche uma superfiÌcie determinada.

Formalmente, a estrita geometria da densa extensão negra de grafite aparece como um contraponto no espaço que ocupa, a sala verde do Palácio Pombal. De fato, a sensibilidade rococó manifesta na profusão de coloridos ornamentos ondulantes que adornam as paredes e teto da sala, contrastam com a austeridade e a estética quase minimalista do retângulo de grafite que reveste o solo.

O desenho-instalação de Carla Chaim ainda destoa de maneira mais estrutural às normas que regem o desenho manifesto no espaço expositivo, na medida em que ele desvia também das linhas diretrizes que sustentam a sua planta arquitetônica. Pelo simples gesto de deslocar o retângulo de grafite do eixo da sala, a superfície negra parece destacar-se ainda mais do seu contexto e vem reforçar os contrastes já mencionados antes.

Assim, podemos dizer que Norte é uma obra particularmente auto-reflexiva no que diz respeito à prática do desenho na pesquisa de Carla Chaim: tanto pela própria experimentação do material emblemático das artes gráficas extravasando os limites de um suporte bidimensional, quanto pela confrontação direta com o edifício colonial do Palácio Pombal, repleto de reminiscências de uma tradição do ornamento e regido por normas em sua variante técnica do desenho de arquitetura.

Com esse jogo de contrastes, a intervenção de Carla Chaim desestabiliza a percepção, desnorteia a experiência que o espectador pode ter do espaço, convidando-o a considera-lo sobre um novo ângulo. Por sua vez, as polaridades visuais suscitadas pela instalação podem abrir horizontes para o entendimento de polaridades geográficas e históricas mais amplas.

Olivia Ardui

FEBRE

“(…) No gesto, cada corpo, uma vez liberado de

sua relação voluntária com um fim, seja orgânico ou social,

pode, pela primeira vez, explorar, sondar e mostrar

todas as possibilidades de que é capaz.”

Giorgio Agamben

Engana-se quem espera encontrar abrigo nesta arquitetura. De início, há uma caixa dentro de outra caixa; um grid de madeira no centro da galeria. A estrutura vazada nos convida a contemplar desenhos suspensos, percorrer o dentro e o fora, a frente e o verso. Tudo parece em seu lugar, até que nos aproximamos das obras. Daí, a aparente rigidez do espaço encontra as manifestações de um corpo inquieto, febril. Percorremos riscos enérgicos e repetitivos, densidades matéricas, arranhões, tapas, explosões e estilhaços: nenhum traço de consolação, nenhuma redenção.

Febre é uma exposição que ronda as potências reflexivas do gesto. Liberadas de qualquer funcionalidade, as ações de Carla Chaim exploram as rebeliões e levantes que cabem num só corpo. Se a artista costuma ser majoritariamente identificada pela paleta concisa centrada no preto e branco (escolha que exerce o papel de manter a produção vinculada às suas operações fundamentais, despida de acessórios), aqui acompanhamos um forte interesse pelo vermelho e suas variações, fruto da busca por uma nova radicalidade e um alargamento dos contornos subjetivos. Não se trata, porém, de compreender seu gesto enquanto fetiche expressionista, via pela qual seríamos convocados a perseguir traços de singularidade psicológica em sua produção. Também não nos cabe identificar em seus rabiscos uma marca autoral que se aproxime das ideias de estilo, personalidade e distinção; a ideia de gesto como assinatura, por exemplo. Na via contrária, os riscos que vemos aqui buscam certa desterritorialização — não documentam a biografia de um sujeito, mas os tremores e vibrações que atravessam seu corpo, a energia de seus movimentos repetidos à exaustão, tais quais exclamações visuais que podem ser compartilhadas também em nível coletivo (produzida nos últimos dois anos, é possível dizer que esta exposição também corresponde em maior ou menor grau ao estado de estresse social que atravessamos).

Em quase todos os trabalhos aqui presentes, tal corpo se manifesta pelo seu caráter indicial, isto é, anuncia uma presença constituída através de uma ausência. São desenhos-cicatrizes que apontam a perspectiva de que um corpo não é feito só de carne e osso, nem mesmo só de matéria. Trata-se de um misto de máquina errante e instrumento, prótese e laboratório de experimentação — campo de batalha por excelência. O corpo de Febre é um corpo inscrito. Duas exceções, no entanto, são “Mão dormindo” (2021) e “Conversa-Acordo” (2021), vídeos nos quais as mãos adquirem uma animalidade própria, como se existissem de modo independente do resto do corpo. No primeiro, os gestos mínimos do membro que repousa nos fazem imaginá-lo situado logo no momento após a execução das obras: eis uma mão exausta de produzir. No segundo, o diálogo íntimo entre as mãos (que ora soa como conflito, ora como jogo de sedução) divide o corpo de um mesmo sujeito. Segundo a própria artista, “quando duas mãos se tocam, qual é tocada e qual toca? Quem é o sujeito e objeto em cena?”.

A condição de duplo que está presente em “Conversa-Acordo” também se faz visível em outros momentos da mostra. Os carbonos arranhados com as unhas apresentam polos espelhados — positivo e negativo, matriz e cópia — no reconhecimento de si próprios como um outro. O mesmo acontece com os “bordados” riscados simultaneamente com as mãos esquerda e direita, que produzem manchas heterogêneas de difícil conciliação (nesses casos, a cólera é mais contida e concentrada, como numa gradação rítmica coreografada). O duplo atua enquanto solução dialética que desorienta e perturba a suposta razão do procedimento, algo que fica ainda mais acentuado com a repetição e a insistência. Longe de refletir qualquer padronização, os gestos reincidentes de Chaim distanciam-se da ideia de êxito e eficácia de um programa possível para afirmarem a crueza própria do fracasso. A falha situa-se como recusa, impostura e impossibilidade, mas também saída propositiva e recurso inventivo. Repetir, aqui, é um modo de esgarçar o gesto até que seja possível finalmente vê-lo, agarrá-lo.

Há ainda um conjunto de cerâmicas com grafite que parece migrar os riscos que vemos nos papéis japoneses para a tridimensionalidade do espaço. São linhas igualmente irregulares que sugerem fragmentos orgânicos retorcidos e reduzidos a sua essência. Como em trabalhos anteriores da artista, o grafite deixa de ser o meio pelo qual algo se expressa para ser fim em si mesmo, matéria de interesse autônomo. Além disso, algumas dessas peças, de curvatura mais acentuada, mencionam a forma do corpo histérico de Louise Bourgeois, aproximando forma e sintoma.

Por fim, compreendo essa Febre que Chaim nos endereça como uma espécie de reação ao estado de dormência que nos acomete no presente. Aqui, imersos nos delírios das altas temperaturas, estamos convocados a recuperar a gestualidade, na busca por performar e exercer nossas pulsões vitais. Alguma febre, sim, para não nos assujeitarmos ao fracasso ininterrupto do agora. Alguma febre, sim, que seja capaz de garantir a insurreição dos nossos sonhos.

Pollyana Quintella

Ella

En su remarcable Body Art and Performance. The Body as Language (1974), Lea Vergine comienza diciendo que uno de los principios del arte corporal es una necesidad llamada “amor primario”. Escribió que “una descubre la insatisfecha necesidad de amor que se extiende sin límite en el tiempo –la necesidad de ser amada por lo que una es y quiere ser– la necesidad de una clase de amor que confiere derechos ilimitados”.1 Desde la perspectiva de décadas de prácticas performativas sobre del cuerpo, esta tesis tiene un principal destinatario: los cuerpos de artista. Después del Arte Conceptual y el Body art de los años sesenta y setenta, su actualidad nos recuerda que arte es, por definición, aquello que hacen los artistas.

El cuerpo es también el elemento central de Carla Chaim en esta exposición, Ella, cuyo título es toda una declamación. En su aspecto exterior su obra es básicamente formal, austera, minimalista y monocroma. Se despliega en ella una reafirmación de la presencia, una materialidad, un aquí y ahora del cuerpo, su yo artista. Esta relación del cuerpo con el arte reductivo recuerda aquella otra apreciación de Robert Morris sobre su propio trabajo: “I think the fact that my work was about the body, that there was nothing there, took a while to sink in”. [“Creo que el hecho de que mi trabajo era sobre el cuerpo, que no había nada allí, tardó bastante en hacer efecto”]. No resulta difícil comprobar esta influencia histórica, estas conexiones, en la obra de Chaim; recurre al grafito y al óleo, aplicándolos directamente de un modo físico sobre el soporte (Serra); el cuerpo despojado como unidad y medida (Nauman, Rainer); la geometría en el proceso de dibujo (LeWitt); la afirmación feminista de la coreografía del propio cuerpo (Almeida), etc.

Más allá de estos puntos de anclaje, en Chaim el cuerpo es medición y proporción del espacio circundante, el espacio de la galería o el “cubo blanco” que ella delimita, señala, a través del movimiento sincopado de la nueva danza y la coreografía. Los cuerpos, vistiendo un sobrio color negro,

miden el lugar y su presencia en el interior. Contemplar un espacio en blanco o en negro significa observarlo en su dialéctica oposicional; positivo y/0 negativo, lleno y/o vacío, ocupado y/o desocupado. Esta extensión corporal se configura en su obra más plástica, entre la pintura, el dibujo, la escultura y la instalación. El cuerpo se presenta como un ente orgánico y su organicidad proviene del movimiento. El contrapunto a esta organicidad es la geometría, que a menudo es un ponerse en orden, exigiéndose un número de reglas y parámetros formales. La disciplina del trabajo manual para terminar borrando fronteras entre límites, y disciplinas. En los dibujos “plegados” (o foldings) al doblar el papel se lo trata como un tridimensional, una superficie dinámica y versátil. La dureza del proceso y las reglas que se crean a priori se contagian con una dimensión más material y táctil a partir de técnicas simples de plegado, tintado, manchado, transparencias y frottages. La línea es mancha, materia. Hay una cualidad escultórica del dibujo en blanco, negro y rojo. En lugar de la pesadez, opta por la ligereza del papel y lo liviano. El hacer privilegia la experiencia, el acto de usar las manos a la hora de transformar la materia; aplicando óleo directa y gestualmente o como en los dibujos de carbono rojo, hechos con el rascado de las uñas.

La experiencia de la obra es en primer lugar proceso. Hay también cambios de escala y de material, desde el límite controlable del papel plegado, de dimensiones editoriales, al espacio ampliado y abierto de la arquitectura expositiva. De lo bidimensional a lo tridimensional y desde ahí vuelta al plano. Resulta inevitable al contemplar estas obras no pensar en la tradición brasileña del arte neoconcreto (por ejemplo, Lygia Pape), donde el carácter esencialmente gráfico se abre camino entre varios medios de expresión artística, incluida la performance.

En vez de un contenido político per se, Carla Chaim expresa con su reivindicación del cuerpo un enunciado político per se pues ¿acaso no son los cuerpos los primeros en sufrir los efectos de las políticas gubernamentales nefastas como las que, sin ir más lejos, viven en Brasil? ¿No es política la diferencia radical que arraiga a la artista a un momento presente sin concesiones? Con el narrativo título de Él quería ser bandera (2017), esta pieza es un alegato, un deseo de decir y de alzar la mano, pedir la voz para protestar. Tal vez la obra manifiesta una expresión insatisfecha, de bandera a media asta en señal de duelo, pero también de lucha. Hay más banderas en esta exposición, extendidas, colgadas o cayendo sobre su propio peso.

También la bandera Ella, una referencia directa a aquella otra bandera, “Viva Maria” (1966) de Waldemar Cordeiro. Banderas con significado, siempre en blanco, negro y rojo.

Peio Aguirre

1 Lea Vergine, Body Art and Performance. The Body as Language (1974), republicado por Skira, Milán, 2000, p. 7. [La traducción es mía]

Colapso de Onda

Os nomes da instalação Colapso de onda (termo extraído da observação experimental de elétrons que se deslocam ora em partícula ora em ondas) e do livro-objeto Multiverso (termo que designa a hipótese da coexistência de múltiplos universos) foram apropriados da física quântica, por Carla Chaim, para potencializar a correlação poética entre os dois únicos trabalhos que integram esta mostra.

O mais evidente deles replica o retângulo formado pelo piso da sala expositiva, com dimensões idênticas às do espaço original, excluída a área do corredor formado pela oposição frontal de suas duas únicas portas. Deslocado 5° em relação ao centro da galeria, o retângulo derivado de tal torção está configurado por cobertura homogênea de grafite em pó. A matéria de que é feito nos remete ao núcleo poético da produção de Carla: a expansão (ou o transbordamento) do desenho para meios e suportes (vídeos, instalações, arquitetura) diferentes daqueles em que esteve confinado por milênios.

Graças ao descentramento angular mencionado, a área corporificada por meio da mancha de grafite (que requalifica, por breve período, a arquitetura e a área expositiva do CCBB por ela ocupada, como obra da artista: site specific) exige, simultaneamente, o deslocamento físico efetivo do visitante no interior da obra, fator que suscita um terceiro nível de deslocamento, agora na esfera da produção de subjetividade: aquele do observador convencional, restrito à fruição espiritual da contemplação, para outro nível, aberto à participação em experiências menos direcionadas e, por consequência, também marcadas pelo cruzamento permanente das fronteiras estabelecidas entre os âmbitos sensível-corpóreo/intelectual.

Completa a mostra o livro-obra Multiverso, cuja escala intimista contrasta com a magnitude da sala-penetrável. A diferença de escalas mencionada, no entanto, não impede que o cruzamento de fronteiras suscitado pela instalação se repita de outro ponto de vista em Multiverso. Produzido por meio de dobras das páginas e pela subsequente aplicação do grafite em pó entre elas, o livro, ao ser manipulado, torna-se também suporte de situações experimentais, uma vez que recria permanentemente desenhos e composições em espaços múltiplos cuja conclusão definitiva é marcada pela impressão de livro especialmente concebido pela artista como obra que complementa as questões que a movem nesse projeto. Para a artista “cada página acaba contendo todas as outras, o que relaciono com todos os ‘universos’ do Multiverso”.

Finalmente é bom descartar leituras estritamente formais da obra de Carla, favorecidas pela geometrização de parte de seus trabalhos. Os projetos da artista não estão a serviço da invenção formal, mas da formulação espacial de campos de experiência. No livro O complexo arte-arquitetura, Hal Foster nos propõe a seguinte leitura dos principais desdobramentos da “dialética da arte do pós-guerra”. Para o autor tal dialética produziu não só um deslocamento da ilusão pictórica para o espaço real, mas também uma remodelação do espaço como ilusão no sentido amplo, com importantes ramificações também para a arquitetura. […] este livro foi escrito em apoio a práticas que insistem na particularidade sensível da experiência no aqui e agora e que resistem à subjetividade atordoada e à sociabilidade atrofiada sustentadas pelo espetáculo. (p.12 e13)

Observação que nos remete a um pano de fundo possível da obra de Carla Chaim. O das poéticas de resistência à espetacularização que permeia a lógica do mercado.

Fernando Cocchiarale

Publicações