Obras disponíveis

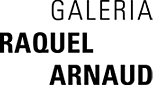

célia euvaldo_sem título_2023

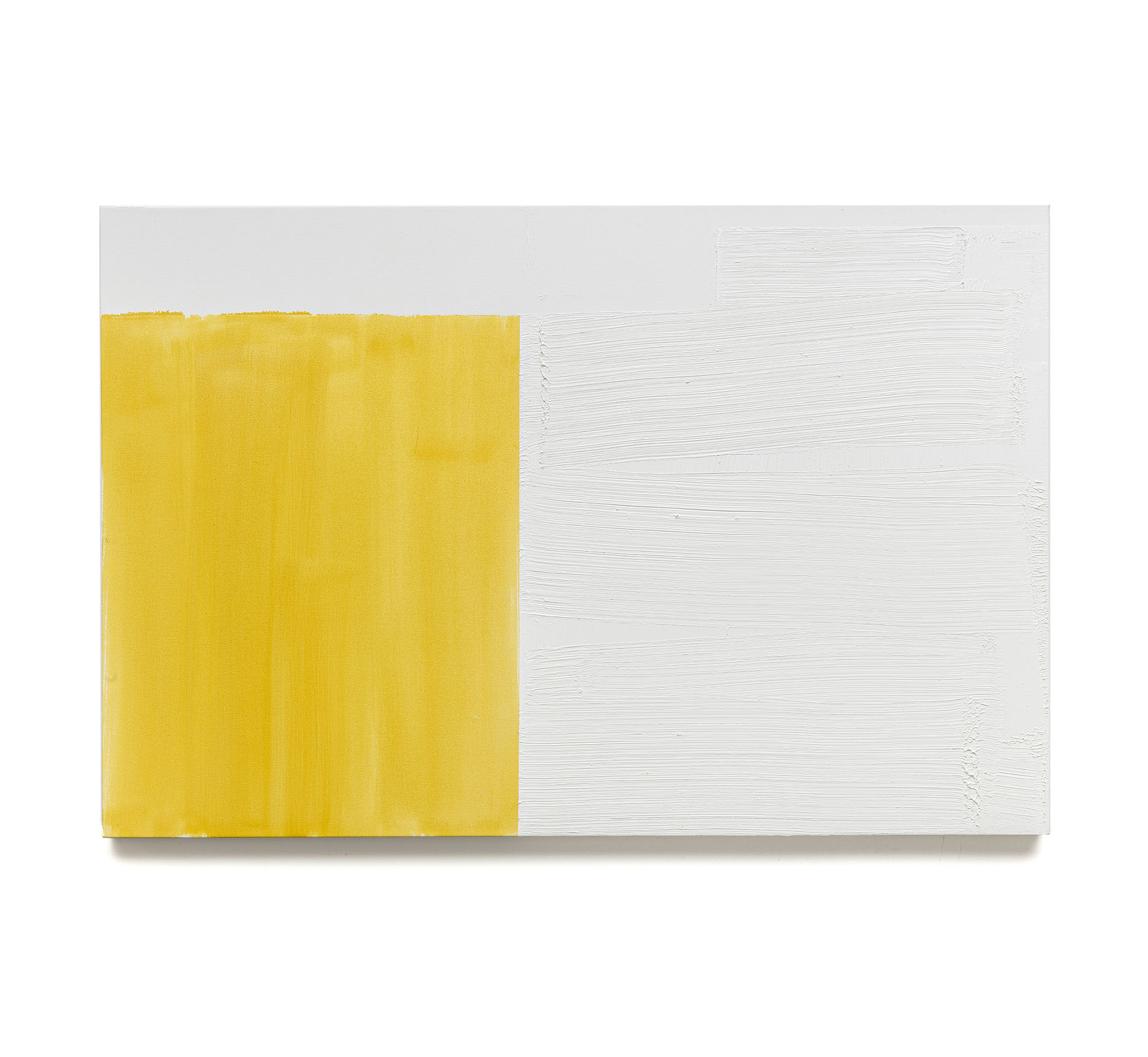

célia euvaldo_sem título_2023

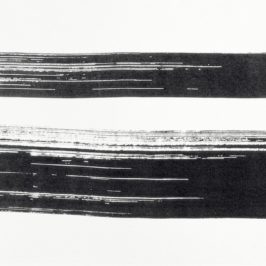

célia euvaldo_sem título_2022

célia euvaldo_sem título_2021

Biografia

são paulo_ sp_ 1955_ vive e trabalha em são paulo

A fatura de Célia Euvaldo, reconhecida inicialmente pela restrição cromática, revela sua autenticidade na confluência entre gesto e matéria, elementos que estão em constante negociação não somente com os procedimentos definidos pela artista, mas também com certa medida de acaso. A amálgama entre o gesto solto e a geometria, explorada pela artista desde a pesquisa sobre o tempo da tinta no pincel que se desloca pela tela, revela a intenção de chegar à máxima densidade com uma quantidade restrita de elementos – gesto e matéria –, como se criasse um poema, tão contundente quanto conciso. As pinturas mais recentes de Euvaldo destacam-se pelo contraste dos habituais pretos e brancos, presentes desde a década de 1980, com as cores abertas e vibrantes. Agora, a pintura se resolve na convergência entre intenção e ação, onde a cor não define o assunto, mas o temperamento e a vibração de cada tela.

Célia Euvaldo formou-se em Comunicação Visual e fez licenciatura em Artes Plásticas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Mudou-se para Paris no início da década de 1980, onde estudou pintura e gravura, e participou de sua primeira exposição coletiva, no Salon de La Jeune Peinture, em 1985. Regressou ao Brasil no fim da década de 1980, onde passou a dedicar-se intensamente à sua pesquisa plástica e a participar de diversas mostras.

Em 1989, foi premiada no 11º Salão Nacional de Artes Plásticas da Funarte. Participou, entre outras exposições, da Bienal Internacional de Pintura de Cuenca (Equador, 2001) e da Bienal do Mercosul (2005). Realizou exposições individuais no Paço Imperial do Rio de Janeiro (1995, 1999 e 2015/16), na Pinacoteca do Estado de São Paulo (2006), no Museu de Gravura da Cidade de Curitiba (2011) e no Instituto Tomie Ohtake (2013), entre outras galerias e instituições. Suas obras fazem parte da coleção do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do Museu do Estado do Pará, da Pinacoteca de São Paulo e do Centro Cultural São Paulo.

Exposições

célia euvaldo_

17 out_2001 - 17 nov_2001

célia euvaldo_ pinturas

11 mai - 22 jul_ 2023

célia euvaldo desenhos e colagens

09 nov - 21 dez_2013

Textos

Texto para a exposição na Galeria Múltiplo, Rio de Janeiro, 2023

Por mais de duas décadas, Célia Euvaldo se restringiu a empregar em suas telas e papeis as tintas preta e branca. Compreensivelmente, à sua prática artística foram associados, recorrentemente, predicados como austeridade, ascetismo, disciplina, contenção, severidade; a sua seria, em síntese, uma pintura feita de “recursos propositadamente escassos” e meios e modos “estritos”.[1]

Visto nessa chave, o advento de outras cores nas pinturas mais recentes de Euvaldo tenderia a ser visto como uma espécie de abertura: a superação dos protocolos e da disciplina formal que a artista voluntariamente se impôs, e com os quais construiu não apenas uma sólida carreira, mas uma marca (no melhor sentido da palavra).

Não creio, obviamente, que seja incorreto ler esses novos trabalhos, nos quais a cor é o dado novo e, para muita gente, surpreendente, nessa chave. Minha própria interação com eles, nas diversas ocasiões em que os encontrei, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Vale das Videiras, foi de outra ordem, contudo. Neles, não vi tanto a exploração – porventura libertadora – de novas possibilidades formais, mas a aposta numa relação renovada com o público – em especial, com seu próprio público: o público que o branco e o preto pacientemente cativaram ao longo de mais de vinte anos de existência.

O dado crucial aqui não é, nesse sentido, o fato de as novas cores terem –surpreendentemente? finalmente? – adentrado um espaço pictórico que, por longos anos, lhes fora vedado. É, antes, realizar ali algo que nem o branco nem o preto (aqueles corpos monocromáticos de intensíssima presença matérica, sob os quais a superfície do suporte desaparecia, e ao lado dos quais os trechos não pintados só podiam mesmo ser vistos, como diz Euvaldo, como o espaço “onde a pintura não vai”) fizeram antes delas – a saber, estabelecer uma relação nova e, creio, literalmente desconcertante com a superfície da tela.

O que foi deixado para trás nessa passagem? Um dos princípios básicos da força (e em certo sentido, da eficácia) estética das telas monocromáticas, nas quais o contraste entre pintado e não pintado resultava, por força da aproximação das pinturas, adensado pela presença irresoluta da tinta-matéria, aqui sulcada pela vassoura, ali plasmada pelo rodo.

Como Euvaldo afirma, aquelas telas não são feitas (e o aproximar-se delas confirmava isto) de duas cores – o preto e o branco –, mas de “duas matérias”: de uma parte, a matéria espessa da tinta óleo, no limite esculpida pelos instrumentos da pintora, de outra, a matéria – física e estatutariamente – ancilar da superfície da tela, deixada intocada. Donde, justamente, a ideia de “corpos”: pretos ou brancos, corpos em todo caso matéricos; corpos que param ali onde a pintura – o que significa, a pintora – não foi.

O que ocorre nas novas pinturas é, me parece, de outra ordem, e comporta um razoável grau de ambiguidade. Aqui também o jogo entre proximidade e distância (jogo, não custa lembrar, ancestral na história da pintura) se constitui em dispositivo central. Porém, diferentemente do que ocorre com as telas monocromáticas, a experiência da aproximação não é de adensamento e, no limite, de confirmação, de algo que, a depender da qualidade da luz do ambiente em que os trabalhos estão expostos, o olho já tinha antecipado – a saber, que tanto quanto o preto, aquele branco é pura matéria e, portanto, igualmente “corpo”. O que ocorre nas novas pinturas, alternativamente, é antes um jogo de desfazimento de antecipações e intuições, jogo no qual a cor – digo esta cor específica, predominantemente vibrante e francamente diluída – exerce um papel crucial.

De fato, o protagonismo que, à primeira vista, a cor – a sedução que a cor exerce, potencializada pela ausência de qualquer possibilidade de Gestalt – tende a exercer aos olhos de um observador mais ou menos distante dos quadros é, aqui, literalmente, enganosa. Não porque não sejamos capazes, como no caso das telas monocromáticas, de perceber à distância a densidade matérica do branco. Mas há algo que só a proximidade revela: a distinção entre os corpos dessas pinturas não se restringe nem ao contraste de cor, nem à distinção categórica entre o pintado e o não pintado; entre a presença irresoluta dos corpos matéricos e o espaço onde a pintura não vai. De fato, uma vez próximos da superfície da tela, percebemos que a relação da tinta com a tela é, no caso dos campos dotados dessas novas cores, de outra natureza: uma vez que a tinta é, aqui, diluída, esses outros “corpos” nunca alcançam total autonomia em relação à superfície da tela: ao contrário: misturam-se a ela, transformando-a e sendo por ela transformados.

Afirmar que os campos não pintados da tela são, em ambas as ocorrências, os espaços “onde a pintura não vai” me parece insuficiente, nesse sentido. Porque o que branco matérico e cor diluída realizam aqui são coisas muito distintas: ao passo que o corpo-branco se sobrepõe, enfática e resolutamente, sobre a superfície da tela (que assim assume claramente a tradicional função de suporte), as novas cores mantêm com a tela uma relação oscilante, ora de autonomia (sobretudo, como vimos, quando vista à distância), ora de simbiose. Disso decorre também algo que me parece importante: o espaço onde a pintura não vai acaba se tornando, ele próprio, um espaço de estatuto duplo: a um só tempo suporte de corpos dotados de maior ou menor independência e superfície na qual mútuas implicações e transformações podem e de fato ocorrem; onde não apenas a tinta mas os próprios corpos podem se afirmar ou diluir.

Repare-se que não se trata aqui de um mero jogo de fixação e dissolução da Gestalt, algo que em todo caso jamais ocorre com as pinturas de Euvaldo. Trata-se, antes, de uma oscilação que jamais se resolve, da ordem portanto da indecidibilidade. Como se a realidade destas telas de algum modo existisse num espaço sempre precário, elusivo, indecidível.

Não quero sugerir com isso que não haja ambiguidade e incerteza nas telas brancas e nas telas pretas. Há, obviamente. Mas, em larga medida, elas sempre contaram com a ausência de outras cores. Como se a ausência de outras cores (se se quiser, sua presença fantasmática), fosse também uma condição de possibilidade do realizar-sedaquelas pinturas e de sua força estética. A cor, afinal de contas, não estava ali para perturbar ou distrair algo que, de longe, o olho já intuíra: preto e branco eram, em todo caso, matéria densa e espessa aposta sobre uma superfície que, desde que a pintura é pintura, foi sempre isso: suporte. (Como disse certa vez Frank Stella, provocativamente, o grande desafio da pintura é fazer com a que a tinta fique tão boa sobre a tela quanto é boa dentro da lata).

Nesse sentido, a cor – ou mais propriamente, essa cor específica, a cor que, diluída, se funde e confunde com a superfície rugosa da tela – veio perturbar e sobretudo complexificar não propriamente uma operação formal, mas a essencial relação pintura-público. Como se Euvaldo passasse agora a exigir mais do seu público – ou quem sabe, confiar mais nele, em sua capacidade de adentrar o mundo, ou mundos, que sua pintura anuncia e propõe. Um mundo feito também de corpos oscilantes, elusivos, indecidíveis.

Radica aí, me parece, a força das pinturas recentes de Célia Euvaldo: se a tela é o mundo de ação da pintora – e a pintura, o registro ou traço de suas ações pretéritas –, é também, ou pode ser, o espaço de um público em transformação. O público que, cativado por uma prática artística consolidada, se abre, assim como a pintora se abre, não apenas para o novo, mas para o indecidível. O público que, em seu afastar-se e aproximar-se dos corpos indecidíveis pintados e não pintados por Célia Euvaldo, se abre para a dúvida, a incerteza, a precariedade.

São Paulo – Rio de Janeiro, fevereiro de 2023.

[1] Ronaldo Brito, “O incerto preto no branco” in Célia Euvaldo. Rio de Janeiro/São Paulo: Galeria de Arte Ipanema/Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 2009.

Texto publicado no fôlder da exposição “Célia Euvaldo” na Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, em 2018

As telas de Célia Euvaldo começam como uma presença física e ostensiva. Só que, evidentemente, não têm princípio, meio e fim. Nem um pouco narrativas, elas procuram sustentar ao máximo seu pleno aparecimento. E porque precisam atrair e intrigar uma percepção atenta, que as acompanhe e faça justiça, dependem da capacidade renovada de se problematizar. Visivelmente, resultam de momentos pictóricos díspares senão conflitantes. Na condição, porém, de que terminem todos juntos! Em suma, seu destino é perseguir, de novo e a cada vez, sua realização incerta.

À medida que controla seus meios e modos, domina sua artesania e delimita seu território poético, todo artista corre o risco de esterilizá-los. Risco notório, trivial e terrível. No caso de Célia Euvaldo, esse risco agrava-se em escala considerável; o perigo ronda, iminente, esses grandes quadros que só se resolvem a quente, no ímpeto do instante. Daí seus procedimentos restritos, francos e diretos, consoantes uma disciplina estética que pretende fazer coincidir intenção e ação. Nada há de ficar latente ou oculto: tudo deve se expor à superfície. Os supostos acidentes menores, as incidências matéricas fortuitas, a demandar um olhar próximo e inquisitivo, contam como fatores de inervação nessa pintura que não desiste de ativar uma percepção qualificada, transformadora de mundo.

A tela arma um campo de forças plásticas cuja natureza é necessário e imprescindível especificar. Ao contrário de uma primeira e falsa impressão, não se trata de manchas informes, expressivas, a revolver dilemas subjetivos. Tampouco, entretanto, assistiríamos à busca por uma protogeometria, o princípio originário de formação da Ordem. À sua maneira, essas telas praticam uma topologia atual, a todo custo querem envolver e tornar indissociáveis gestos, suporte e superfície. Não contemplamos o mundo à distância: tomamos parte ativa nele. A pergunta pela forma será portanto, desde logo, operatória. Pela mesma razão, essas operações assumem caráter cognitivo e afetivo, a conferir o conteúdo de verdade e a vitalidade dos acontecimentos plásticos que vêm a produzir. Já o óleo um tanto rude que empregam responde a apelos corpóreos, a aguçar nosso senso de presença atuante no mundo.

Ao longo do tempo, o trabalho de Célia Euvaldo vem nos desafiando por meio de um duplo e exclusivo exercício perceptivo, entre o preto demasiado cheio e o branco (enganosamente) vazio. A recente e súbita intervenção de cores abertas – que chegaram de dentro para fora, sem compromissos extrínsecos – exigiria, ou não, uma releitura radical que retome o trabalho desde o início? Se fosse este o lugar, haveríamos de nos estender em uma digressão crítica. Por ora, constatemos somente a inépcia do clichê: ausência de cor. Como assim? Pretos e brancos têm suas respectivas luzes, e brilham. A copresença de vermelhos, amarelos ou azuis complica, sem dúvida, o desfecho das telas, ao mesmo tempo, de pronto as individualiza. Um quadro vermelho não é um quadro azul. As cores intempestivas imprimem a cada um deles certo tônus existencial, temperamentos distintos. O que, nem de longe, altera o núcleo de sua personalidade artística. A meu ver, e aí incidiria o argumento decisivo, as cores vibrantes surgem como fatores a mais de irritação e questionamento em uma pintura que opera numa área exígua e tira sua força ao vencer, repetidamente, a ameaçadora entropia. A questão substantiva passa a ser a seguinte: como agem esses contrastes cromáticos, às vezes gritantes, em um espaço pictórico que até então se resumia às invasões maciças do preto sobre o branco, a renegociar os limites entre a forma e o informe? Assim como ocorre com o preto marfim, também as cores abertas não destilam uma química de pintura, empenhadas em revelar a identidade única deste violeta, desse laranja ou daquele azul. Elas irrompem no quadro, resolutas, instintivamente misturadas e diluídas. A sabedoria consiste em achar sua “temperatura”, o grau de intensidade que as confronte e aproxime aos pretos e brancos com os quais se estranham e convivem. Muito menos funcionariam como sinais gráficos, nítidos, positivos, a guiar um processo formal, de antemão, seguro de si. Pelo contrário, como prova sua fatura rápida e líquida, em tudo oposta ao preto matérico, castigado de ranhuras, elas introduzem uma descontinuidade flagrante nessas telas que, justo porque sustentam uma forma instável – não cedem, enfim, a uma prévia harmonia – se mostram tão íntegras.

Texto publicado no folder da exposição “Duas matérias” na Mul.ti.plo Espaço Arte, Rio de Janeiro, 2017

Quando um artista marca sua obra com forte caráter nós a reconhecemos imediatamente; à distância mesmo. Antes de qualquer psicologia, Ferrater Mora nos ensina, que “o termo ‘caráter’ significa marca ou nota que assinala um ser e que por isso o caracteriza diante de todos os outros.”(1) Este é o caso do trabalho de Célia Euvaldo, sempre marcado por raro rigor. Quem está em contato com a pintura contemporânea no Brasil, e não são poucas as pinturas poderosas presentes no interior desse vale-tudo infernal que se tornou o meio de arte, entra numa sala de galeria, museu ou qualquer outra instituição e, se existe um desenho ou tela da artista, este logo se distingue. Os artistas que alcançam essa marca devem exclusivamente à potência poética que os individualiza. Não é exagero que essa marca foi obtida por uma rara e rigorosa economia de meios, sobretudo na sua conhecida e reduzida paleta, durante muito tempo, comprimida a duas cores: o preto e o branco.

Essa obra que já percorre quase quatro décadas, se tomarmos como ponto de partida sua participação numa exposição coletiva no Solar Granjean de Montigny, na PUC-Rio, em 1981, passa por um longo processo de aprendizado e de experiências realizadas por uma artista absolutamente consciente de seus meios, recursos e procedimentos, como é demonstrada na Cronologia que redigiu para seu livro Célia Euvaldo. (2)

Insatisfeita, no melhor sentido, Célia volta a nos surpreender, agora, nessa exposição no Rio de Janeiro, em 2017. Além das colagens malevitchianas, surpresas também, por um rigor geométrico que nas suas pinturas nunca foi uma preocupação presente, surgem as pinturas com aguadas. Estas despertam um interesse particular para a experiência estética na sua obra. O preto impõe-se com sua presença já conhecida no trabalho e a aguada, em cores tênues, delicadas, diria mesmo, discretas, contraria a imposição do preto, pela sua delicadeza. Como em Rothko ou em muitos trabalhos de Mira Schendel, é como se estivéssemos flagrando o aparecimento da arte no mundo. Temos então duas relações simultâneas e opostas quando estamos diante dessas obras. O preto como se sempre estivesse lá, uma arte que estaria no mundo antes de nós tal a força de sua presença, enquanto a aguada nasce, vem ao mundo, no momento mesmo em que a olhamos. Toda uma nova experiência poética surge nesses novos trabalhos de Célia Euvaldo.

Permitam-me uma digressão antes de voltar à obra da artista. Num texto bastante conhecido, o filósofo Giorgio Agamben interroga “O que é o contemporâneo?”. (3) Logo nos adverte: “Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela.” (4) Mais adiante afirma: “Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade (…).” (5) “Pode-se dizer contemporâneo apenas quem não se deixa cegar pelas luzes do século e consegue entrever nessas a parte da sombra, a sua íntima obscuridade.” Concluindo a apresentação de seu seminário, o filósofo nos diz: “É como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse a sua sombra sobre o passado, e este, tocado por esse facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora.” (6)

Ocorreu-me que a obra de Célia Euvaldo poderia ser vista como uma metáfora visual do pensamento do filósofo e, mais que isso, absolutamente contemporânea segundo as exigências do que é ser contemporâneo. De acordo com a artista, no princípio, seus trabalhos eram multicoloridos. Portanto, aderindo a seu tempo sem dele tomar distância. Era a época do retorno à pintura onde, não só aqui no Brasil, mas especialmente na chamada Transavanguardia italiana, multiplicavam-se as telas multicoloridas, muito decorativas, para alegria de marchands e arquitetos de interiores. Logo que se afasta dessa adesão, surge a cor negra em procedimentos variados, todos muito pessoais que logo marcam o caráter único do trabalho, durante mais de vinte anos. A escuridão do presente aparece com força diante de nossos olhos. E é sobre essa escuridão que a artista fixa sua atenção explorando-a numa extensa aventura pictórica. Sem esquecer o quadrado negro de Malevich (1916) e os quinze anos de telas negras de Ad Reinhardt, durante os anos 60, a corajosa pintura da artista se inscreve do modo mais legítimo nessa tradição. Agora, nas pinturas com aguadas mais recentes, surgem, à sombra, outros resultados dessa corajosa experiência.

E, repito, a artista explora duas formas de a arte estar no mundo: a potente presença da cor negra e os delicados aparecimentos das aguadas. A fratura dessas duas formas está presente e é a essência dessa contemporaneidade e do próprio trabalho. Preparemo-nos para novas experiências sempre apresentadas com raro rigor.

————————

(1) Ferrater Mora, José. Dicionário de Filosofia; Tomo I (A-D), org. Marcos Marcionilo. Diversos tradutores; 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2004, p. 397.

(2) Euvaldo, Célia. “Cronologia”. In: Tassinari, Alberto et al. Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac Naify, 2008. Para os que não sabem, além de artista, Célia Euvaldo possui uma escrita fluente, lúcida e clara, como prova a citada cronologia, editora e tradutora. Traduziu, entre outros, Samuel Beckett e Hal Foster.

(3) Agamben, Giorgio. “O que é o contemporâneo?” In: O que é o contemporâneo? e outros ensaios, trad. Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2010, pp. 55-73. O texto retoma aquele da lição inaugural do curso de Filosofia Teorética 2006-07 junto à Faculdade de Arte e Design do IUAV de Veneza.

(4) Agamben, op. cit., p. 59.

(5) Op. cit., pp. 62-63; 63-64.

(6) Op. cit., p. 72.

Texto publicado originalmente no fôlder da exposição “Sobre parede”, Instituto Tomie Ohtake, São Paulo, 2013

A produção de Célia Euvaldo flerta com a ideia de autenticidade, na medida em que explora relações de equivalência entre gesto, matéria e imagem. A espessura e a rugosidade da tinta determinam a qualidade das manchas; a extensão do movimento modula as formas pintadas; a posição e a dimensão da tela em relação ao corpo da artista limitam a possibilidade de calcular a composição da obra como um todo, e assim por diante. Forma-se assim uma espécie de sintaxe que recombina alternadamente conjuntos predeterminados de variáveis.

Dentro dessa sintaxe, pode-se tanto acreditar que a intencionalidade das obras já está conformada antes mesmo de sua produção – pois estrutura-se no momento em que a artista define parâmetros como escala, material, duração e extensão do gesto –, quanto apostar que o verdadeiro determinante está em tudo aquilo que escapa do que pode ser pré-estabelecido – o acaso do escorrimento da tinta, a textura presente na sobreposição de duas camadas, as linhas que aparecem quando o gesto é interrompido por um breve instante. A distância que separa a valorização das regras do jogo e a atenção para o imprevisto é justamente por onde pode esparramar-se o olhar inquieto do público.

É também essa a distância que aparece multiplicada na presente experiência de Célia Euvaldo. Ao invés do papel e da tela, seus suportes mais constantes, a artista resolveu pintar diretamente sobre as paredes de uma sala do Instituto Tomie Ohtake. O que já era “grande formato” em suas obras de, digamos, três metros de largura agora converte-se em uma imensidão, com mais de meia centena de metros de extensão. Trata-se de uma mudança significativa de escala, que coloca em evidência o desafio que sua pintura lança ao olhar do espectador – o público terá de caminhar por um espaço maior do que muitas casas e apartamentos à procura de visadas gerais e particularidades de cada grafismo. Será então possível compreender todas as paredes como uma só obra, ou cada aglutinação de gestos pictóricos será percebida como um corpo posicionado no espaço?

O trabalho também enfrenta um desafio técnico, que exige da artista uma adaptação em seu repertório de materiais, ferramentas e gestos. A tinta óleo recorrente em sua produção recente dá lugar à tinta acrílica, a qual é aplicada de forma densa, recusando sua tendência à aquosidade. A vassoura que usualmente aplica as camadas de tinta sobre a tela apoiada no chão é trocada por um modelo mais amplo, de um metro e vinte de largura, o qual se lançará diretamente sobre a parede, alcançando grandes alturas com a ajuda de um andaime. Com essas mudanças, a gestualidade que caracteriza a pintura de Célia Euvaldo poderá transformar-se, uma vez que o peso e os limites de seu corpo estarão em constante confronto com a imensidão dos planos verticais. Assim, conseguirá a energia condensada em suas manchas manter-se canalizada em faixas mais ou menos homogêneas e ortogonais ou seus gestos procurarão por desvios?

Por fim, existe nesta nova obra um esgarçamento da temporalidade dos trabalhos da artista. Usualmente, a duração de suas obras coincide com uma sequência de movimentos limitados pelo tempo de secagem da tinta e, por isso, os traços produzidos funcionam como pegadas ou instantâneos de uma quase-coreografia. Para abarcar as dimensões da sala de exposições será necessária a combinação desses passos compactos em uma série de momentos distribuídos ao longos dos dias de realização da obra. Por isso, enquanto cada pintura da artista parece análoga à notação de um acorde musical, a totalidade da sala poderá constituir uma partitura completa. A dúvida, nesse caso, recai sobre como se dará a contiguidade entre suas partes. Elas poderão estar encadeadas ou em contraposição e, com isso, poderão constituir um panorama de acontecimentos simultâneos ou uma narrativa dotada de pontos de viradas, curvas dramáticas e momentos de silêncio.

Talvez, tudo funcione como um peça de Samuel Beckett – um movimento sem desenvolvimento, narrativa frustrada pela irremediável inconsequência da vida. Ou quem sabe, insinue-se de forma sinestésica a polifonia de um arranjo eletroacústico. Também pode acontecer de o espaço funcionar como um livro de contos, recombináveis de acordo com a deriva do espectador pelo espaço. A verdade é que no momento em que este texto é escrito, antes da realização da obra, essas são apenas conjecturas. O corpo-a-corpo da artista com o espaço irá lidar com essas equações e só você, visitante, poderá resolvê-las.

Texto publicado no fôlder “Desenhos e colagens”, Galeria Raquel Arnaud, São Paulo, 2013

O desenho está presente em toda a obra de Célia Euvaldo, mesmo nos quadros mais densamente pictóricos: desenho como movimento da mão e do braço e como estabelecimento de um percurso, mas também como traço que marca o limite até onde se pode ir, posiciona no espaço, estabelece um campo de ação. Em alguns trabalhos do começo da década de 1990, a artista se colocava no centro de uma grande folha de papel e traçava linhas pretas, grossas e irregulares ao seu redor. A forma era determinada pela relação, orgânica e não geométrica, entre os traços curvos e um centro que, com a saída da artista, permanecia vazio.

Os desenhos recentes têm certo parentesco com aqueles, e não apenas pela semelhança do suporte. Aqui também, há a delimitação de um território e dos movimentos que são possíveis nele. Nos trabalhos mais antigos, porém, o papel era uma área livre cuja única constrição era determinada pela referência a um centro. Aqui, ao contrário, cada traço é fruto de uma negociação entre os contornos do papel e a posição da artista que se movimenta ao redor e em cima dele. A maneira como os contornos do suporte são retomados, segmentados e deslocados pode lembrar procedimentos de desconstrução minimalista; mas a densidade e a tensão dramática dos traços remetem a uma poética expressionista. A formalização é propositadamente falha, como nos gestos enrijecidos de uma pichação.

Referências desse tipo, porém, ainda que ajudem a entender o “material” conceitual com que essas obras são construídas, talvez não alcancem seu verdadeiro cerne. Há, na arte brasileira recente, uma preocupação constante com o espaço pictórico ou, mais em geral, o espaço da obra. Ele não é dado de antemão, como em outras tradições artísticas. Não é um lugar comum já estabelecido, que seja suficiente ocupar ou, eventualmente, questionar. É preciso reafirmá-lo constantemente, e isso envolve o engajamento direto do artista, corporal e psicológico. Suspeito que a constituição do espaço pictórico seja a questão central de todo o trabalho de Célia Euvaldo. É sua presença discreta, ao mapear pacientemente a superfície do suporte, e não uma estrutura preexistente, quem garante a existência objetiva da obra. Desenhos e pinturas definem o terreno em que eles mesmos se assentam. Varrendo a superfície da tela, a vassoura-pincel gera o espaço que percorremos com os olhos. Os traços, mesmo quando são muito largos e densos, nunca deixam de ter uma direção. A obra é o lugar assim conquistado, em suas características essenciais — sem cores, sem gestos que não sejam simples.

As colagens falam das mesmas questões, com estratégia análoga: dois formatos padrão — um retângulo maior em papel leve e semitransparente; um menor, preto e rígido — são superpostos, explorando variantes em suas relações recíprocas. Um procedimento que, em princípio, seria de matriz construtiva (Malévitch), é tensionado pela diferente consistência material dos os elementos, que faz com que o menor (objeto) deforme o maior (espaço), no qual se acomoda de maneira meio desajeitada, às vezes fugindo um pouco pelas bordas. O sentido formal se estabelece, então, pelo desencontro dos elementos, e não por seu arranjo. E é tanto mais rico enquanto, no equilíbrio que afinal se realiza, permanece certo inconformismo das partes em relação ao todo.

Entrevista publicada no catálogo Célia Euvaldo, Museu de Gravura da Cidade de Curitiba, 2011

Cristiane Silveira – Célia, muito já se falou sobre os desdobramentos internos de sua poética. Em entrevista publicada na Revista D’art, é possível perceber certo encadeamento das questões que constituem a sua produção; também uma rica genealogia dos desenhos a partir mesmo das instalações de tubos de neon produzidas em meados da década de 1980 foi fartamente explorada no texto de Marco Silveira Mello publicado no livro sobre a sua obra. Parece possível afirmar que a sua produção ocorre em ciclos de “problemas”, por assim dizer, que encerram proposições acerca do espaço e do tempo de fatura e de apreciação. Tais proposições determinariam e seriam determinadas pela escolha de suportes e materiais, pelo relacionamento entre eles e por um dado número de operações, invariavelmente reduzido, que lhes dá corpo. Gostaria que você falasse sobre esse seu modo de operação.

Célia Euvaldo – Pela maneira como você apresenta, parece que minha atuação é uma coisa toda pensada, programada, o que não é, absolutamente. Em geral o pensamento, o “entendimento” sobre o que fiz vem depois. Mas é verdade que meu trabalho dá passos maiores quando busco solucionar algum problema, mesmo que seja de ordem prática, banal. O que ocorre mesmo é eu me deixar levar pelo trabalho, estar aberta para o que ele pede. Nesse sentido, a concentração é para mim o instrumento primordial. Os trabalhos vão uns levando aos outros, de forma que não sei mais onde está o começo, é difícil, se não impossível, dizer o porquê deles. Quando fiz o livro que foi publicado pela Cosac Naify, pude perceber bem a ligação entre tudo.

CS – Colocando de outro modo, me parece que os ciclos de questões a que me refiro, de maneira mais ou menos consciente – e isso não me é possível precisar – estão na origem de suas séries de trabalhos e são inseparáveis dos limites que você e mesmo sua obra se auto-impõem. O crítico Alberto Tassinari reconhece três esquemas ou diagramas simples na sua obra: “séries de traços paralelos na sua primeira fase, semblantes de seres de movimento, na segunda, e, na última, entrelaçados casuais de traços verticais e horizontais sulcados ou raspados”. As variações do que denomina “rastros”, no interior desses esquemas, também nos afirma Tassinari, não são nunca expressionistas: “As variações que sofrem não são fruto de uma agitação subjetiva que a mão e o corpo exibiriam no encontro com os instrumentos, com as tintas e com o branco, do papel ou da tela. São variações que apenas indicam que os movimentos corporais não são, quando livres, os de régua e compasso. E toda a questão da experiência estética que a obra pode proporcionar vem então da junção da variabilidade dos traços corporais e manuais com os diagramas que desenham”. Dentro desse campo reduzido de possibilidades, balizado por um fazer austero a partir de esquemas não compositivos, a variabilidade no interior de uma série é a um só tempo sem fim e arredia ao ajuizamento. Como você lida com a variação numa série? Como encontrar o diferente em algo que é tão próximo, o distinto nos pequenos desvios?

CE – É aí que eu me empenho, na infinidade de possibilidades a partir de poucos elementos. A sutileza das variações é o próprio trabalho. E o acaso é meu aliado, cabe a mim saber quando acolher e incorporar suas ocorrências.

CS – Se estiver correto afirmar que as variações mínimas, também as do acaso, parecem ser infindáveis, como se dá por encerrada uma fase?

CE – Uma fase, para mim, nunca se encerra. Ela apenas sofre uma torção. Mesmo que no momento eu sinta que está encerrada, depois vou ver que ela só mudou um pouco a fisionomia. E, angustiada, percebo que sempre estou fazendo a mesma coisa.

CS – Na mostra que por ora apresenta no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, há um conjunto de três desenhos que gostaria de explorar. Em termos diagramáticos, tomando como partido as fases apontadas por Tassinari, esses desenhos se distanciam daqueles de traços paralelos da primeira fase, dos “seres de movimento” da segunda e se aproximariam, de algum modo, dos entrelaçados, muito embora apenas verticais – e num deles, ainda, uma leve diagonal – da terceira fase. Os sulcos e raspados da matéria de tinta também não estão ali presentes. Sabemos, no entanto, que esta não é apenas uma questão material: em fases anteriores havia, claramente, desenhos sobre tela, justamente porque guardavam esse caráter, mesmo constituídos de tinta espessa sobre a tela esticada num chassi. Neste sentido, poderíamos qualificar estes desenhos como pictóricos – originados de relacionamentos internos, da sobreposição e da qualidade das pinceladas mais ou menos encharcadas de nanquim e suas relações com as superfícies que as recebem – ou seja, mais assemelhados às pinturas desta última fase que aos desenhos das primeiras?

CE – É como os chamo: pictóricos. Parece que os desenhos vindos depois que comecei a fazer as pinturas surgiram menos “duros” que os primeiros desenhos, aqueles da fase de linhas paralelas, que obedeciam a uma regra restrita: traçar linhas horizontais paralelas. O que acho que eles têm em comum com as pinturas aqui apresentadas são as múltiplas combinações de duas variáveis. Se nas pinturas as variáveis são as partes com sulcos e as partes alisadas, nesses desenhos são a tinta nanquim bem aguada e a mesma tinta pura, com o pincel quase seco. O papel chinês, superabsorvente, ocupa-se de fornecer os acasos.

CS – As pinturas negras, por sua vez, parecem ter atingido um ponto de extrema concisão neste estágio atual em relação àquelas produzidas até cerca de 2005. Se antes o traço estriado da vassoura e o traço liso, raspado pelo rodo oscilavam, seguiam, paravam, retornavam, curvavam-se com mais ou menos intensidade, nesta série, há uma certa “crueza”. Também os rastros guardam outra relação de proporcionalidade diante da superfície da tela. Como observa Ronaldo Brito acerca desta última fase, as duas operações, o varrer e o raspar, se dispõem sob a força latente de certo padrão de ordem, “quase no limite do geométrico”; uma pressão de ordem, no entanto, que “não precede, nem sucede às suas rápidas e despojadas operações”. Que ponto é esse entre o acúmulo de irregularidades da ação corporal, ainda que não subjetiva, é preciso dizer, e uma quase geometria?

CE – Nesses quadros atuais, com as linhas mais largas (com vassoura e rodo maiores) tento simplificar, traçando menos linhas já que, mais grossas, menos movimentos são necessários para cobrir a tela e assim, também, os acontecimentos ficam reduzidos, o que favorece a abordagem mais geométrica – os movimentos horizontais e os verticais.

É justamente aí, no balanço entre geometria e gesto solto e nos diferentes arranjos com tão poucas variáveis, que tenho a possibilidade de ampliar a série ao infinito. Acho que esse tipo de trabalho, mais ou menos repetitivo, acabou me levando a uma depuração, como se eu estivesse em busca de uma essência. Mas o que busco mesmo é ter densidade com poucos elementos, como um poema.

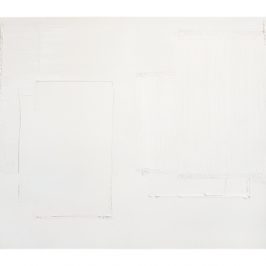

CS – Chegamos, por fim, às pinturas brancas. Nelas, procedimentos idênticos aos adotados nas séries de quadros negros – há efetivamente o duplo de um dos quadros negros entre os brancos – inauguram novas questões e parecem radicalizar a experiência gerada pelos primeiros: no limite da indistinção, os quadros brancos se apresentam quase como um desafio. Para onde se dirige sua atenção nesse movimento que vai do máximo contraste à quase dissolução absoluta?

CE – Pintar esses quadros brancos é muito aflitivo, parece que não estou fazendo nada. Tenho de contar com uma capacidade de abstração e com a experiência de trabalhos anteriores para executar na horizontal (começo todos os meus trabalhos pintando no chão) o que depois será visto e avaliado na vertical, com diferente incidência de luz. Essas pinturas, feitas exatamente do mesmo modo que faço as pretas, geram outras maneiras de percepção. Não têm o impacto inicial das pretas, pedem um tempo maior de absorção e adesão do olhar. Recebem a luz e se fazem ver pelas sombras em sua superfície não lisa, ao passo que nas pretas é o reflexo da luz a nós devolvida que as faz ver; ou seja, para aparecerem, as brancas precisam da sombra e as pretas, da luz.

Texto publicado originalmente no catálogo Célia Euvaldo. Rio de Janeiro/São Paulo: Galeria de Arte Ipanema/Gabinete de Arte Raquel Arnaud, 2009

O fazer do trabalho não poderia ser mais austero e casual: a artista varre a tinta espessa, o óleo preto ou branco, e raspa com o rodo certas áreas do quadro até deixálas lisas e compactas. Duas e só duas operações resumem portanto o seu labor, a um tempo bem físico e ascético. Tudo se passa como se, diante de infinitas escolhas, Célia Euvaldo encontrasse na extrema redução a abertura de um campo de possibilidades: o seu campo de atuação, em todo caso. E, graças a esse poder de concentração, viesse a se expandir. Porque a natureza de seus quadros é, de fato, expansiva: eles acumulam uma energia plástica que tende a ganhar espaço indefinidamente.

Não que se apresentem como uma força expressiva incontrolável, a dividir o mundo com sua presença exorbitante. Eles assomam resolutos, encorpados, à superfície do real mas o seu ímpeto lírico tem algo de pacificador. O que deriva, sem dúvida, de seu modus operandi — ele exige um controle acurado de massas e volumes que não podem se destacar, saltar do plano, e devem se coadunar com o vazio. Juntos, criam uma forma no limite do informe. Uma presença é sentida ao máximo quando pode, a qualquer momento, ausentar-se. O próprio do trabalho de Célia Euvaldo é justamente atuar entre o cheio e o vazio, o excesso e a falta, e assim provocar uma presença que inclui a sombra de sua ausência. O quadro que invade o espaço e se impõe ao nosso olhar é o mesmo prestes a subtrair-se, na iminência de indiferenciar-se. Em parte pela recusa deliberada de fixar uma imagem. Adivinhamos até que o dilema de seu processo de produção, entre o serial e o cíclico, entre o tempo neutro da indústria e o tempo maturado da agricultura (1), consiste sobretudo em decidir-se e redecidir-se acerca de identidades formais muito ou pouco definidas — toda a sabedoria, a poesia, será atinar com o grau certo, isto é, incerto, de definição formal.

Nesse sentido, os quadros brancos corrigem a nossa percepção educada pelos trabalhos em preto e branco, que naturalmente absorvem a atenção inicial — fugidios, eles pedem um exame detido, cuidadoso, de seu acidentado percurso formal. Aí vemos com clareza como, atraída por forças opostas — sempre no eixo horizontal-vertical —, a tinta se concentra, quase uniforme, ou se dispersa, aqui e ali se acumula. A ação da vassoura e do rodo se alternam, contrapõem-se, sob o comando de uma lei formal que só legisla no prazo desse exercício sem protocolos. Daí a aparência fortuita mas irretocável típica dos quadros brancos, como se fossem coisas preciosas achadas ao acaso. O que chega a intrigar considerando a lógica planar, anti-ilusionista, que governa a obra.

Eis o momento de chamar de volta os quadros pretos e brancos para que venham, por sua vez, corrigir nossa eventual leitura fantasiosa e lembrar tudo o que há de corpóreo, todo o empenho de dessublimação que move o trabalho. E que o levou afinal ao domínio de semelhante escala física, a transformar o quadro, literalmente, num campo de ação. Tomaria um dia inteiro recapitular tudo o que deve, tudo o que o distingue da action-painting. Resumamos: a action-painting é, seguramente, condição de possibilidade para esse gênero de manobra que já guarda pouco ou nada do gesto agônico, intempestivo e irrepetível, que presidia aquela grande pintura do pós-guerra.

Também aqui a arte obedece a certo impulso vital irreprimível, o quadro é que já não representa um desafio único e mortal. Ele se resolve de golpe, joga sua sorte sem preâmbulos, por certo demanda um corpo pensante, uma vez que não é produto de saber artesanal, muito menos de programas conceituais. Porém, se aí investimos valores míticos, sublimes, ou, pior ainda, procuramos supostos índices performáticos, as manobras da artista revelam-se desarmantes — elas são por demais corriqueiras, terra-a-terra, não fosse a pintura feita no chão. Não impede que essa arte detenha, e isso lhe seja inerente, uma carga de urgência, como se vencesse algum obstáculo, alguma prévia inibição, para vir a ser. Mas cultiva a sua reserva de paciência, aprende a aguardar o instante propício, atenta a Kairós, a hora madura e oportuna de entrar em ação. E isso se transmite ao nosso olhar que sente nesses pesados deslocamentos, nesses deslizamentos e acúmulos de tinta um tempo estético indecidível, preciso e evasivo, circunstancial e duradouro. Uma atividade a tal ponto obstinada, sempre inconclusa, depende de um Eu paciente, perito em avaliar as consequências formais de seus gestos. A faculdade de discernir, escolher e discriminar é indispensável a uma empresa que inclui de maneira radical o fator chance, que divide com o acaso tamanha cumplicidade.

De novo, por convocarem uma percepção descentrada e hiperatenta, as telas brancas estão especialmente aptas a mostrar como o Eu do trabalho, ao liberar o acaso das ocasiões formais, compromete-se com o juízo prático da prudência, com a delicada disciplina de selecioná-las. Toda ação compreende uma pausa de observação. Rotina poética que rege o fazer de cada quadro em particular — visivelmente, eles não operam sínteses, resultam muito mais uma súmula de decisões e contradecisões em que acabam expostos, um tanto inseparáveis, os lances construtivos e as marcas do acaso. E se as marcas aí permanecem, parte integrante da obra, foram processadas como tal.

Essa imponderável soma de irregularidades e intensidades é coextensiva, entretanto, a um padrão de ordem, quase no limite do geométrico. Ou reconhecemos a sua força latente, a constância de uma pressão estrutural, ou ficamos pelo meio do caminho na experiência do trabalho de Célia Euvaldo. E é uma pressão de ordem que não precede, nem sucede às suas rápidas e despojadas operações — ela as acompanha do princípio ao fim embora a artista resista o quanto possa à tutela dessa ordem coerciva que tende fatalmente a gerar gestalts, configurações estáveis. Ou seja, tudo o que contraria o ânimo vital de um trabalho que se repete só para redescobrir-se. Porque, com recursos propositalmente escassos, meios e modos tão estritos, ele busca o inesperado: repetir a surpresa de seu acontecimento. Singular espécie de acontecimento, súbito e ainda assim demorado, espesso, aberto a circunstâncias e contingências e, no entanto, destinado a durar.

(1) Em observação inspirada, Lorenzo Mammì compara os quadros de Célia Euvaldo ao jardim zen (catálogo da exposição da artista no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, São Paulo, 2001).

Entre nós

Eu nunca olhava para onde devia olhar, me diziam. Acho que eles tinham certa razão. Estava sempre perseguindo um lugar entre o livro e a caneta. Entre a escola e a casa. Entre um mundo e outro. Com o tempo a palavra “entre” se tornou o meu terror: profetizavam que, de tanto ficar entre as coisas, acabaria no entretanto. Entre – retrucava meio moleque – é um convite.

Não consegui perder o cacoete, mas fiz do intervalo uma ordem de mundo, uma chave para ver, para entrar nele. O mundo, esboçava no meu canto, é uma extensa superfície, uma superfície com superfícies; se existem superfícies, é que existem, entre elas, fronteiras e relevos – essas realidades eram essenciais para o sentido da minha ordenação. O universo é finito, continuava, mas expansivo. Ele se reconfigura sempre. Faz a si próprio e se refaz. E como explicar esse movimento de sempre se colocar diferente, de inaugurar incessantemente novas realidades? A probabilidade estava justamente nas fronteiras, os limites daquelas superfícies referidas. As margens configuram uma individuação, mas as coisas podem se aproximar, formando grupos, contextos, classes, enfim, constituir um plano comum. E estando elas em uma mesma superfície – uma superfície é um espaço de passagem –, seus componentes acabam por se relacionar entre si e perfazem constantes trocas de suas substâncias: as cores se combinam, os líquidos se misturam, as pessoas se permutam, embaralham, emaranham. A criação, a reconfiguração incessante do mundo, instaurava-se, assim, em meu mundo, a partir desse jogo entre diferentes; surgia, não no âmbito das coisas, mas no seu intervalo, no espaço entre. Mas, ali, o entre não era um espaço que existia previamente, se existisse ele seria não um campo do devir, mas uma realidade própria; “entre” era, e é, um território da ação. Um território que a ação institui.

O tempo trouxe novas complexidades à minha leitura do mundo, mas seus fundamentos se mantiveram. Fiz dela um princípio para pensar a arte. A arte é uma superfície originada no intervalo de uma dimensão sagrada, constituída pelo plano de imanência e a superfície desse mesmo plano. Uma superfície que se comporta em permanente estado de tensão. Suas características temporais estendem relacionamentos com o mundo comum, enquanto suas qualidades de transcendência impedem que as duas superfícies possam se fundir. Tal como a superfície do mundo, a arte se projeta em expansão; uma dilatação, igualmente, alcançada a partir de distâncias inventadas entre realidades: a pintura nasce quando se estende uma superfície comum, que possibilita ao desenho jogar com o desenho; a pintura abstrata é uma realidade constituída entre a pincelada e a pincelada; o objeto é um acontecimento entre a tridimensionalidade real do quadro e a escultura; Duchamp é um lance entre o plano de imanência e o âmbito da arte; a arte minimal é uma espacialidade entre o âmbito do mundo e o espaço inventado por Duchamp.

Cada realidade da arte, cada poética é uma ordem criada entre o quadro de referência da arte e o quadro de referência em geral, ou, colocado em outros termos, entre a superfície do mundo e a superfície da arte.

No território da arte é importante apontar duas espécies de práticas: uma instaura novas realidades, e assim amplia o campo de domínio. Outra simplesmente confirma a espacialidade já existente, e assim se coloca em um campo de pertencimento. Esta não cria, no sentido preciso da palavra, nenhuma nova realidade. Simplesmente alonga um feito existente. A primeira não advém de uma extensão do quadro cultural; ela não é cultura, ela nasce exceção. É extraordinária. A outra se faz dentro dos limites dados pelo quadro de referência, é um ordinário do extraordinário.

A realidade do artístico, não de seus subprodutos, é sempre da ordem da distância. O artístico se faz especial escapando do plano de imanência e das realidades que anteriormente constituiu. Mas é uma natureza de distância estirada. A arte necessita de longitude, só que para isso precisa desenvolver proximidade com o mundo, para fugir do que ela própria já realizou.

A realidade da arte envolve distinção. E não basta que a prática se faça diferente. A ação precisa fazer ver um outro e a si mesma. Necessita distinguir e se distinguir. Assim, o jogo de realização do artístico deve inventar um se mostrar a ver para um outro que ainda não está no quadro de suas referências, e um ver para si mesma, para que a realidade do que ela própria inventou não se confunda com realidades que, porventura, se apresentem, assemelhadas, na superfície do mundo. A arte faz ver, mas faz ver em seu próprio contexto – faz ver como arte. É uma dupla natureza do ver.

Na arte, o ver que me interessa é o ver que se faz realidade, a exceção. É por essa lente que vejo as obras. E é por essa radicalidade que procurarei mostrar outra radicalidade, o fazer ver que a artista Célia Euvaldo instaura.

Passagens

O início desta narrativa está – como não podia deixar de ser – nas dobras deste livro. Uma genealogia dos desenhos de Célia Euvaldo mostra que eles primeiro se fizeram como elementos tridimensionais e só em seguida radicaram no espaço plano. Talvez essas obras não sejam compreendidas como imprescindíveis, e por isso elas não têm destaque aqui. Entretanto, como já estão presentes nelas elementos que se mostraram determinantes na poética de trabalhos considerados fundamentais, esta história reclama a sua participação, para que elas possam dar seu testemunho.

Antes de se dedicar ao desenho, Célia Euvaldo realizou três instalações. As obras foram apresentadas em Paris, em 1985; no Rio de Janeiro, em 1988; e por fim em São Paulo, em 1989. Os trabalhos eram confeccionados com elementos similares e proporcionavam questões bastante semelhantes. O que tínhamos era um acontecimento envolvendo o espaço – os cilindros de luz e o espectador –, configurado de tal modo que prometia ao público uma vivência poética a partir de seu interior. Era, basicamente, uma pontuação espacial, efetivada por uma disposição em linhas, de tubos de néon. As lâmpadas, suspensas à altura dos olhos do público, diziam estar ali se exibindo para ele, o espectador. Isso fazia a diferença. Só os conheci por fotografia. Mas não acho impossível imaginá-los, tampouco me imaginar em seu interior. A altura das lâmpadas não era só forma de se referir à nossa presença, mais do que isso, a nossa presença era essencial na trama. O espectador devia embrenhar-se em seu interior e vivenciar as experiências que ali eram descortinadas.

Esses foram os únicos trabalhos em que a artista explorou o espaço tridimensional. Curiosamente, o abandono ocorreu no momento em que a arte brasileira redobrava seu empenho pela escultura e se abria justamente para as instalações. No período, também se desenvolveu um crescente interesse do cenário internacional pela produção de Hélio Oiticica e de Lygia Clark, e por aqueles artistas que pareciam desdobrar essa tradição – entendam-se aqui obras que apresentavam uma natureza interna, que afirmavam ser dotadas de valores de interioridade. Em síntese, o momento que se delineava era bastante promissor para que a artista desse uma continuidade a sua pesquisa. Ainda assim, ela mudou os rumos de seu trabalho.

Na conjuntura em que a artista exibiu as suas instalações, o público, pelo menos aquele que freqüentava mostras contemporâneas, não respondia, como se fosse um disparate, ao fato de as obras de arte recorrerem a matérias embaladas em história, a componentes industriais, a qualidades imediatas, à própria participação do espectador e a uma espacialidade não restrita ao âmbito interno das linguagens tradicionais. A instância da arte, por intermédio de obras relativas ao cubismo, ao ready made, à arte minimal, à arte pop, ao Fluxus, ao pós-minimalismo, e a outras superfícies artísticas, havia ampliado as suas fronteiras, estendera seu domínio para uma jurisdição que até então pertencia exclusivamente à nossa vida. Entretanto, o inverso também era verdadeiro. Cada uma daquelas conquistas plásticas estava agora presente em nosso quadro de referência, disponível para ser utilizada por nós no recinto do mundo, em outros jogos, como publicidade, propaganda, entretenimento, política.

A arte e a vida, em grande parte de suas superfícies, haviam se sobreposto uma à outra, de modo que suas arestas se revelavam como pontos de passagem para efusão de relacionamentos. As fronteiras estavam aplainadas e o espectador podia se deslocar de um mundo para outro sem grandes sobressaltos, sem trauma. Sabia objetivamente o que pertencia a um e o que pertencia a outro, e quais comportamentos eram adequados em cada um desses contextos.

Célia escolheu uma das passagens que aproximava arte e vida. Elegeu uma superfície que abrigava componentes industrias, que mantinha relacionamento com a espacialidade imediata do mundo e suportava a presença do espectador. Havia uma tônica minimalista em suas obras. O fazer era simples e corriqueiro, e fugia a qualquer expressividade. Por intermédio dessas instalações, buscava-se uma disposição onde as coisas poderiam se comportar tal como realmente são em nossas vidas. As obras não alimentavam qualquer espécie de fantasia. Seu interior não era promovido a um estado fantástico, as luzes que se manifestavam das lâmpadas não proporcionavam um caráter fantasmagórico ao ambiente. Tampouco o espaço se dizia regressivo, com uma interioridade protetora. Era só um espaço pontuado por lâmpadas que se desenhavam em seu interior.

Os trabalhos de Célia se exibiam afinados ao contexto contemporâneo, efetivamente compunham uma poética dotada de uma natureza semelhante a nossa vida imediata. Apoiadas na realidade de seu mundo, a arte, as obras descortinavam suas peculiaridades. Para usufruí-las o público deveria desenvolver uma forma de agir apoiada no ver: ver o desenho que as lâmpadas perfaziam no espaço. Os tubos de néon, elementos de uma cotidianidade absurda, tinham sido alçados, junto com o próprio espaço, à condição de protagonistas de um acontecimento.

O curioso é que o público aceitava essa proposição sem qualquer estranheza, sem sentir qualquer desconforto. Como se isso fosse uma situação absolutamente normal. Como se fosse natural ele estar imerso no mundo na condição de coisa, igualado a um espaço físico, a tubo de néon, a paredes. Talvez esse sentimento ocorresse porque efetivamente esta é a condição que ele ocupa no seu próprio mundo. Entretanto, em seu mundo ele vive, aqui a ordem de mundo é do ver.

Imaginem a seguinte situação: viajo para um outro país, para um lugar onde nunca fui, e lá encontro exatamente tudo o que me cerca, as mesmas comidas, os mesmos restaurantes, as mesmas lojas, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, a mesma arquitetura, os mesmos carros, as mesmas músicas – não há como não sentir desconforto em ver tudo aquilo que eu vivo. Fico incomodado, mas vejo o que antes não via. No entanto, ao viajar para ver algo já previamente determinado, já não é mais possível ver, eu só vivo. Quando o ver já está colocado antecipadamente para ser visto, o hábito já se instalou. Não se vê mais, vive-se.

Se o público vivia a instalação de Célia, era porque essa natureza do ver já existia em seu quadro de referência. Ele já havia aceitado o fato de que um produto artístico poderia se valer dos objetos, do espaço e do tempo, portanto, empregava o hábito para ver – um ver do hábito. E como não havia nesses trabalhos nenhum novo relevo, nenhum obstáculo, nenhuma realidade que se impusesse à realidade do hábito, era natural que a ocorrência artística fosse vista não em sua estranheza, não por sua espessura nem pela força de realidade de um ver que se faz pela primeira vez, mas apenas como um episódio relativo ao campo do desenho – de tangentes que trafegam em algum ambiente físico.

Sem dúvida essas instalações pertencem ao contexto da arte, mas elas próprias não constituíam nenhum novo contexto, só dilatavam uma superfície que avançara suas fronteiras através de outras obras.

Nesses trabalhos é possível ver as dificuldades que o contexto contemporâneo reserva aos artistas e a complexidade que o jogo da arte demanda, entretanto, eles foram requisitados nesta seção porque é de seu desdobramento que a poética da artista procede. O tempo faz que as rupturas não se mostrem tão drásticas. Vistos por suas balizas, os cortes dão lugar a continuidades. Por que não pensar a sua posterior incursão pelo desenho como algo relacionado às instalações? Por que não ver que as relações tecidas pelos tubos de néon com o espaço físico ambiental são da mesma ordem de afinidade que o relacionamento que uma linha mantém com a superfície de um papel? Por esse prisma, as instalações também são desenhos. Um desenho dotado de espacialidade similar à apresentada pelo espectador. Célia Euvaldo em suas ações posteriores estendeu uma superfície entre as obras tridimensionais e seus desenhos. Uma superfície que possibilitou a ela deslocar para o espaço do desenho toda uma série de preocupações e experiências que conjugavam arte e realidade.

Entre tantos

Os desenhos vieram das instalações. De acordo com a artista, o primeiro desenho foi realizado para representar uma daquelas obras. Após sua feitura, ela constatou que o desenho manifestava valores próprios, apresentando autonomia em relação ao que deveria representar. Assim nasceu a série.

A natureza dessa nova existência, já em seu início, contava com elementos da convicção poética dos trabalhos tridimensionais. Os desenhos dispunham-se como linhas, quase sempre horizontais e acomodadas serialmente – exceto quando se faziam circulares. Eram linhas que não encerravam interiores, não instituíam qualquer gravidade interna. A artista preocupava-se em conotar que toda a sua ação era de fazer linhas que se mostravam como realmente são: simplesmente linhas. Não há aqui uma espécie de expediente de tradução, amoldando feitos no âmago de uma outra linguagem?

Chamei de linhas, mas seria mais correto chamá-las de rastros. Rastros, porque efetivamente não se sabe bem a sua natureza. Não se pode precisar se são linhas ou pinceladas. É só uma impressão com cor quase sempre preta, alguma branca, sobre a superfície de uma folha a partir de um movimento único, contínuo, com o pincel.

Com base nesse ato a artista desdobra um vasto repertório de variações: somente um traço no centro da folha; três ou quatro traços equidistantes entre si; opõe um no alto, outro embaixo; faz os traços tomarem sentidos contrários; realiza rastros circulares. A ordem dos desdobramentos é extensa e novas regras para abrir novos campos de variações estão sempre surgindo. A mão pressionando e aliviando a pressão em seu trajeto sobre o papel. A superfície da folha de papel em que o pincel embebido em nanquim trafega é umedecida. Estende métricas folhas sobre o chão e perfaz um traço em movimento contínuo até a tinta rarear. A opção pelo uso do pincel relaciona-se a essas variações. O pincel e as tintas promovem vestígios mais passíveis de marcar diferenças. É por intermédio deles que reconheço, mais claramente, o empenho empregado pela artista.

E qual é esse empenho? Fazer ver uma linha simplesmente como linha. Um traço somente como traço. Um desenho na sua radicalidade de desenho. Parte do que significa esta formulação, nós já tratamos. É um traço que não faz ver qualquer outro, que não se confunde com nenhum outro. Um traço que afirma exatamente a sua realidade imediata. O mesmo postulado das obras tridimensionais: ser somente o que se é.

Desse postulado abre-se uma outra questão: se os ditames daquela poética se apoiavam na existência de uma condição objetiva das lâmpadas e do espaço, a mesma condição não deveria ser exigida do desenho? Se necessário, como saber que o movimento que faz o traço repousa exclusivamente nessa vontade? A introdução deste problema obriga que a atuação artística mude sua trajetória em um giro de 180 graus. Se o primeiro item trata do ver, o segundo dispõe sobre a qualidade do ser. Em síntese, a ambição da artista é realizar um traço que se objetive na vontade exclusiva de fazer um traço e que, além disso, se mostre simplesmente como um traço. A dificuldade dessa pretensão não é constituir um traço produzido somente pela vontade de fazê-lo ou realizar um traço que se mostre só um traço, é fazer conciliar essas duas arestas, e ainda elaborá-las de modo a se tornarem especiais.

Se a intenção da ação faz parte da natureza desses desenhos, é obrigatório que a realidade corporal da artista esteja à vista. Uma visibilidade não de suas idiossincrasias, de seus dramas particulares expressados por meio de gestos, mas da própria ação. Isto para que se possa inferir que esses desenhos se originam de uma prática calcada exclusivamente no intento de fazê-los desenhos. De fazê-los esses desenhos.

A verdadeira natureza intencional de uma ação só pode ser dita por quem a faz. Célia almeja que seus desenhos forneçam esse testemunho. A estratégia utilizada por ela, para isso, é manter o pincel embebido em tinta, em contínua aderência, deslizando sobre a superfície do papel, em compasso com o seu movimento corporal, até que este, o movimento, se complete. Confeccionados de tal modo, os desenhos realmente são rastros (e é por isso, também, que deveríamos chamá-los de rastros): eles se comportam como se fossem vestígios da ação da artista.

Se há vários pontos de afinidade entre as instalações e os desenhos, um os distancia muito: a ênfase no fazer. Nas primeiras, o fazer era quase um acontecimento marginal. Quanto aos desenhos, nada é externo ao fazer. Exceto as regras desse específico jogo poético, não existe nenhuma realidade que anteceda a eles. E nem poderia existir; se assim fosse, como seria possível dizer que esses traços se fazem da própria expressão de fazê-los? Se eu tomar um outro traçado já existente e fizer dele modelo para figurar, não é o traço apresentado que estou fazendo ver, mas o modelo do traço. Da mesma forma, se me aproprio de uma linha já existente, como foi feito com os tubos de néon, e a apresento, estou fazendo ver uma outra linha. De modo que esses desenhos estão condenados à órbita do labor. Eles só podem existir pela prática do fazer, pelo exercício de realizá-los.

Há uma premissa, na imaginação desses desenhos, que a linha, o traço, o desenho repousam em nosso quadro de referência com a mesma qualidade da mesa, da cadeira, da casa, da bola, o que me permite reportar à condição de objeto da linha, do traço, do desenho. Entretanto, se posso desenhar uma bola, se é possível fazer da linha uma casa, do traço uma cadeira, posso mostrar uma linha por meio de uma linha, um traço por intermédio de um traço? Sem dúvida; desde que separe as ações de fazer ser e fazer ver, ou melhor, desde que elabore um modo que possibilite às duas ações se mostrar em uma mesma realidade, sem que sejam confundidas entre si. É isso que a artista almeja e é isso que ela alcança por meio desses desenhos. O ver da ação se faz ver nesse se mostrar preso ao corpo da artista; o ver do se mostrar como se faz ver na forma que ele obtém, não se mostrando como nenhum outro.

Há uma radicalidade em fazer ver um desenho na condição de desenho, que não se faz presente em fazer ver uma bola na condição de desenho. A segunda está envolvida pelo hábito. A primeira não, ainda está envolta no estranhamento. Realmente esses desenhos têm faculdades especiais, podem se tornar realidade: podem se fazer arte.

Por que uma ação tão imediata como o desenho se amarra em tanta dificuldade? A naturalidade do desenho e o anseio por qualidades imediatas do mundo não licenciam a arte de se ancorar no juízo. A poética contemporânea sabe que não goza de nenhuma condição especial. O artista já não é mais um ente previamente especial. Os materiais que a arte trabalha já não têm qualquer distinção das demais existências. Outrora se escolhia um material pela sua condição de virgindade – um bloco de pedra ou de mármore, ou tintas –, o artista só poderia constituir uma existência se não houvesse uma anterior. Nossos tempos dotaram qualquer evento, fato, objeto, acontecimento de história. Nesse contexto, Duchamp prognosticou um gesto em sentido radicalmente oposto, anulou toda a história que os produtos humanos até então exibiam, tornando possível realizar arte com qualquer coisa. Assim como tudo pode ser história, tudo também pode ser arte. Desde então, qualquer gesto, por mais banal que seja, pode se transformar em arte. É natural que seja assim e tem que ser assim. Este é um mundo prosaico, um mundo de banalidades. Lidar com ele de outra maneira é como roubar no jogo. De modo que estamos condenados a essa prisão do possível. O absurdo é que na esfera onde tudo se torna possível uma coisa parece se mostrar como impossível: justamente a possibilidade. Ora, se a arte é um predicado, portanto uma distinção, e se invoco esse atributo porque vejo uma determinada qualidade em uma ordem de coisas que as torna radicalmente distintas de todas as demais coisas, como é possível que o predicado possa existir sem que eu realize distinções? Muitos esquecem esse panorama contemporâneo e atribuem a qualquer coisa a capacidade de ser arte, como se eles fossem sujeitos especiais previamente escolhidos pelo divino para dar sentido ao mundo. Solicitam que tenhamos fé para que vejamos o que eles querem fazer ver. Mas o mundo não se funda sobre um sistema de fé, e sim se estrutura sobre um sistema de crença. Crença é uma fé justificada. Assim, pouco importa se um trabalho possa ou não ser ungido ao grau de arte. O que realmente interessa é como diante do contexto contemporâneo os artistas agem de modo a tornar possível aquilo que se mostrava como impossível.

Os desenhos de Célia parecem ruminar as dificuldades da vida contemporânea, estão sempre buscando encontrar justificativas para cada uma de suas ações, de seus movimentos. Os seus desenhos vivem em um mundo da indistinção, um mundo prosaico, uma vida banal, uma existência sem sentido, um mundo de superfícies. Um mundo equivalente ao nosso. Esta é a única crença possível de ser mantida. O corpo da artista é a realidade de passagem entre as fronteiras, ela perfaz um gesto na superfície de seu mundo, um gesto ensimesmado, e o desenho agarrado na sua própria superfície responde. Como não podia deixar de ser, é um gesto simples, indistinto, ausente de virtuosismo, sem heroísmo, uma ação fundada no labor, no hábito, na repetição. Ela executa outro com a mesma natureza e o desenho responde no mesmo tom. Assim se fazem os desenhos de Célia Euvaldo. É para esses desenhos que ela reclama o estatuto de arte.

É um jogo que joga com paradoxos: invoca-se a indistinção para alcançar a diferenciação extrema, a condição de arte. E com ações contraditórias: se aceito a natureza prosaica do mundo, por que me preocupar em instituir qualquer distinção? Adianto a resposta: tornar visível a natureza do banal é dar realidade a ela. A arte é um jogo de fazer ver, e ao fazer ver ela torna visível uma vida que antes não poderia existir. Ela funda uma existência. A questão é como tornar distinto o indistinto? Como destacar o que não se destaca?

O sistema de regra existente se constituiu de modo a ajuizar a distinção: dos grandes gestos, das ações carregadas de sentidos, de finalidades, de determinação, de potência; em seguida, passou a ver o seu oposto pelo prisma de suas regras. Por esse balizamento o comum passou a ser visto pelo que de incomum havia nele, por aquilo com que ele se parecia ou de que se distinguia. A distinção do comum repousa numa ordem estranha a ele.

O ver reclamado por Célia Euvaldo quer fazer ver por um outro ângulo. Ela não quer mostrar que uma simples linha tem a potência de construir, realizar, de mostrar-se bela, de encantar, ser inventiva. Essas realidades já estão em nosso quadro de referências. A artista quer nos fazer ver que uma coisa pode existir sem ser nenhum outro, sem parecer com outro, sem as qualidades de outro. Existir por ser unicamente ela mesma. É por isso que seus desenhos estão sempre agarrados ao plano do papel, quase sem acontecimentos, quase sem ação, perto da ausência de sentidos, quase sem existência; eles são somente o movimento que os realiza.

Indubitavelmente os desenhos de Célia Euvaldo fazem ver um indistinto se mostrando em sua indistinção, ou seja, um traço que se mostra na sua radicalidade de traço. Entretanto, nada me assegura que o que ela me apresenta seja a verdadeira expressão do banal e não a mera expressão de um momento banal. Além disso, quem me garante que a eleição desse ordinário não foi um ato arbitrário? Inquirir os desenhos por esse ângulo expõe seu ponto de fragilidade. Eles não carecem de radicalidade, são ambiciosos e conseguem seu intento: fazem ver um traço que se objetiva na vontade exclusiva de fazer um traço e que, além disso, se mostra simplesmente como um traço. Não precisam tampouco da capacidade de formalizar, eles realizam o que parecia impossível realizar: separam, e depois juntam, uma ação do se mostrar de uma ação. O que eles se ressentem é de uma ordem contextual própria. Um contexto que me permita ver um ordinário em seu próprio mundo.

O fato é que na ausência dessa estrutura a poética expulsa pela porta da frente a figura do artista como um ente especial, e ela retorna pelos fundos: os desenhos se fazem exclusivamente da vontade de elaborá-los porque a artista assim determinou; eles são prosaicos porque repetem os gestos da artista; eles estão aqui porque foram escolhidos por ela.

É por isso que esses desenhos precisam tanto estar acompanhados uns dos outros, precisam estar sempre entre, em coletividade, repetindo as mesmas ações, ou os mesmos gestos. O coletivo instaura uma dimensão comunitária, faz ver a presença de um mundo, ainda que um mundo com crostas frágeis, na iminência de ruir.

Entre a superfície e a superfície

Em 1998 a artista transferiu sua ação do papel para a tela e o trabalho impôs uma nova maneira de ser olhado. Em verdade, várias alterações que as telas mostravam haviam sido iniciadas em trabalhos anteriores. Célia Euvaldo já havia passado a trabalhar com grandes áreas de papel e mudara sua gestualidade. Servia-se de novos apetrechos para realizar seus rastros, que lhe proporcionavam gestos mais largos, mais espessos, visualmente mais velozes, e, principalmente, eles pareciam adquirir uma corporeidade própria. O passo seguinte foi dispô-los verticalmente sobre a superfície do papel, deixá-los em pé, eretos. Essa arrumação alterou o eixo de gravidade dos desenhos. Anteriormente, a força gravitacional se localizava sobre a superfície do plano – o que não evidenciava nenhum ponto de tensão e a tornava imperceptível. Agora, o peso todo recaía sobre a margem inferior do quadro, e impunha sua presença de tal modo que não era possível que os desenhos não lidassem com ela. A corporeidade e o movimento dos desenhos revelam que eles passaram a perseguir um estado de equilíbrio, meio desajeitados no início, depois quase acrobáticos.

Quando os desenhos de Célia Euvaldo foram para a tela eles já tinham adquirido maioridade. Certamente havia naqueles rastros a presença da artista, mas eles eram vistos menos por isso e mais pelo que eles próprios eram. Na tela, o óleo, uma matéria mais gorda, emprestou ainda maior adensamento. Mas o episódio decisivo foi ter alcançado legar valores distintos ao campo cromático. A artista fez ver que o branco e o preto nesses trabalhos não pertenciam a uma mesma classe de acontecimento. O branco era o espaço ocupado, o espaço físico, a própria tela; era a tela se fazendo ver como tela. O preto era o desenho, era o corpo do desenho. Nas telas Célia libertou o desenho do suporte.

A artista procedia como determinava o métier da pintura: sobre a tela imprime uma base, uma camada branca de tinta, constituindo uma superfície homogênea sobre a qual o pintor desenvolverá suas ações. No caso das telas da artista, grandes áreas de branco permanecem intocadas; também não se vê qualquer esforço de integrá-lo à ordem do fato artístico. O espaço branco, o fundo, está ali escancarado, para ser visto, mas não da mesma maneira que a área preta. As duas áreas não se relacionam, não convivem entre si, não se misturam. Cada uma delas tem suas fronteiras bem demarcadas. São superfícies que se abrigam em superfícies distintas.

O primeiro a anotar essa qualidade das telas de Célia Euvaldo foi outro artista, Paulo Monteiro; sua percepção é afiada: Os trabalhos de Célia Euvaldo, em especial os últimos […] provocam diferentes profundidades […]

[…] As formas negras, um pouco como o óleo quando cai na água, não se misturam com o branco da tela. Esse branco fica como uma espécie de fundo para a figura negra que o percorre, só que um tipo de fundo diferente, pois não tem profundidade […]

A grande conquista desses trabalhos fica sendo essa: que não é mais imperativa a busca que procura tornar compatíveis coisas incompatíveis, e, embora não aparentem, eles falam disso como uma condição positiva e essencial para o seu próprio surgimento.

A importância da impressão de Paulo Monteiro não se restringe ao fato de perceber e registrar o fenômeno, mas principalmente em ver como conquista o que muitos veriam ser uma falta: a ausência de uma unidade no plano.

Os materiais utilizados certamente contribuíam para configurar o estatuto daquela diferença. O branco é tinta acrílica, o preto, óleo. A tinta acrílica é mais fluida e estabelece campos homogêneos. O óleo é mais denso e constitui relevos em seu percurso. Entretanto, isso não é condição suficiente. Certamente essas mesmas materialidades estruturadas em modos distintos poderiam perfeitamente construir um plano integrado. E tendo em vista a tradição da pintura, era de se esperar que elas cumprissem esse enredo. Mas Célia não alojara seu trabalho em tela para constituir um acontecimento pictórico, sua prática continua coadunada com seu percurso anterior. Assim, toda a sedimentação produzida ao longo de sua trajetória é convocada para fazer valer a mesma vontade: fazer ver um desenho. O curioso é que ela faz ver o desenho por intermédio da ação da pintura.

Desenho e pintura pertencem ao âmbito do ver, mas o ver que cada um promove não é da mesma ordem. O historiador da arte alemão Heinrich Wölfflin desenvolveu, com base, entre outros fatores, na percepção das particularidades manifestadas pela linha e pela pincelada, duas categorias de estilo, para distinguir a arte clássica e a barroca, nomeando-os respectivamente de linear e pictórico. Vejamos um de seus exemplos.

Quando Dürer ou Cranach colocam o nu como um elemento luminoso sobre um fundo preto, os elementos permanecem radicalmente separados: fundo é fundo, figura é figura, e a Vênus ou a Eva que vemos diante de nós têm o efeito de uma silhueta branca sobre uma folha preta. Em contrapartida, quando Rembrandt pinta um nu sobre um fundo escuro, a luminosidade do corpo parece emanar naturalmente do escuro do espaço; é como se tudo tivesse a mesma origem.

No primeiro caso a linha contorna os corpos e expressa vigorosamente o limite de cada um deles. Já na pintura de Rembrandt, a pincelada reúne as diversidades, a figura e o fundo, constituindo mesclas de naturezas. Na gramática do ver, o desenho separa, funda individuações. A pintura junta, constrói relacionamentos. A pincelada tem potência para expandir, entremear; pratica relações e estende contextos. Em contrapartida, uma linha possibilita abraçar, fechar; alinhava um campo gravitacional, perfaz um dentro. Quanto mais a linha cerca e amarra, mais ela separa e isola. O cuidado extremo de Célia Euvaldo, para que as extremidades de seus desenhos não se tocassem, advém daí. Visava impedir que se formulasse uma natureza interna à linha.

De modo geral, a natureza do desenho é separar. A partir de sua atuação é possível tornar distante aquilo que está próximo, ou próximo o que está distante. Se uma imagem apresenta a figura de objetos próximos entre si e enfatiza seus contornos, ela distancia uns dos outros. Entretanto, o desenho também tem o poder de instalar lado a lado coisas que estão radicalmente distantes, elementos que não pertencem a uma mesma ordem. Ele reúne, separando. Nesse sentido, deve-se notar que a ação do desenho no imaginário pré-renascentista e renascentista não opera somente separações, também permite reunir aquilo que não poderia imediatamente conviver. É o caso da figura e do fundo, que, naquelas telas, não pertencem a uma mesma realidade. O desenho na pintura clássica separa, justamente para reunir.

A natureza da pintura é reunir, unificar, mas Célia Euvaldo a convoca para separar, para dividir o que não pode ser dividido. Ela inverte uma operação realizada nos primórdios da história da arte. Lá, para se reunir era preciso separar. Em seus desenhos sobre tela, para separar ela procura reunir.

O que nas telas a pintura reúne? Primeiro, a superfície do desenho com a superfície em que ele se apóia. Na superfície de ambos a matéria tinta está presente, e assim eles fazem um mesmo fato. Depois, as variadas gestualidades da artista, seguindo, voltando, indo para cima, para o lado, para baixo. Todos os movimentos incorporados à tela tendem a ser vistos como algo que se agrega entre si, como algo que perfaz uma unidade.

O que o desenho separa? A pintura da pintura. O acontecimento em preto é mostrado como pertencente a uma determinação distinta. O preto não admite que o branco se faça presente em qualquer parte de seu interior. O branco é só um fato que está atrás. Ao jogar o branco para trás, o preto torna marcante suas margens, que, por sua vez, desenvolvem uma pressão em sentido contrário, para o interior, ocasionando que as inúmeras pinceladas, ou traçados, tornem-se muito mais soldadas entre si. Com isso, obriga-nos a ver não uma série de ações individualizadas, mas atos que formulam um único episódio, um único corpo. Em decorrência dessa objetivação, dessa unidade inscrita na tela, o desenho prescinde da corporeidade da artista para lhe dar sentido. As variações dos traçados já não são percursos do fazer, são somente a aparência por meio da qual o desenho se mostra.

Por último, a superfície do desenho é separada da superfície da tela. Se o preto, assim como o branco, é uma superfície, mas uma superfície que, embora ao lado do branco, não se mistura com ele, ambas podem ser superfícies contíguas, mas não a mesma superfície. A ação de Célia Euvaldo ergueu uma região de fronteira entre uma e outra. O preto é o corpo do desenho. O branco é o contexto do desenho, o seu mundo, a tela.

Após vê-lo reunido e separado, posso ver o desenho mostrando-se como desenho: vejo o desenho e a margem que separa o seu mundo do nosso mundo. Se alguém me alerta que essa realidade que eu vejo esteve sempre ali, nos desenhos de fases anteriores, eu pergunto como isso é possível, se eu não a via? Se existia, e não se podia vê-la, ela não existia como realidade do ver.

A artista até poderia tomar a existência dessa realidade como um dado. Mas, efetivamente, isso não era verdadeiro. Uma realidade impedia esse ver. A realidade do hábito. Foi preciso mudar sua rotina, trocar o papel pela tela e tratar a tela como um equivalente do papel, para que eu visse que um mundo de superfície pode ter uma outra superfície, com a mesma superfície.