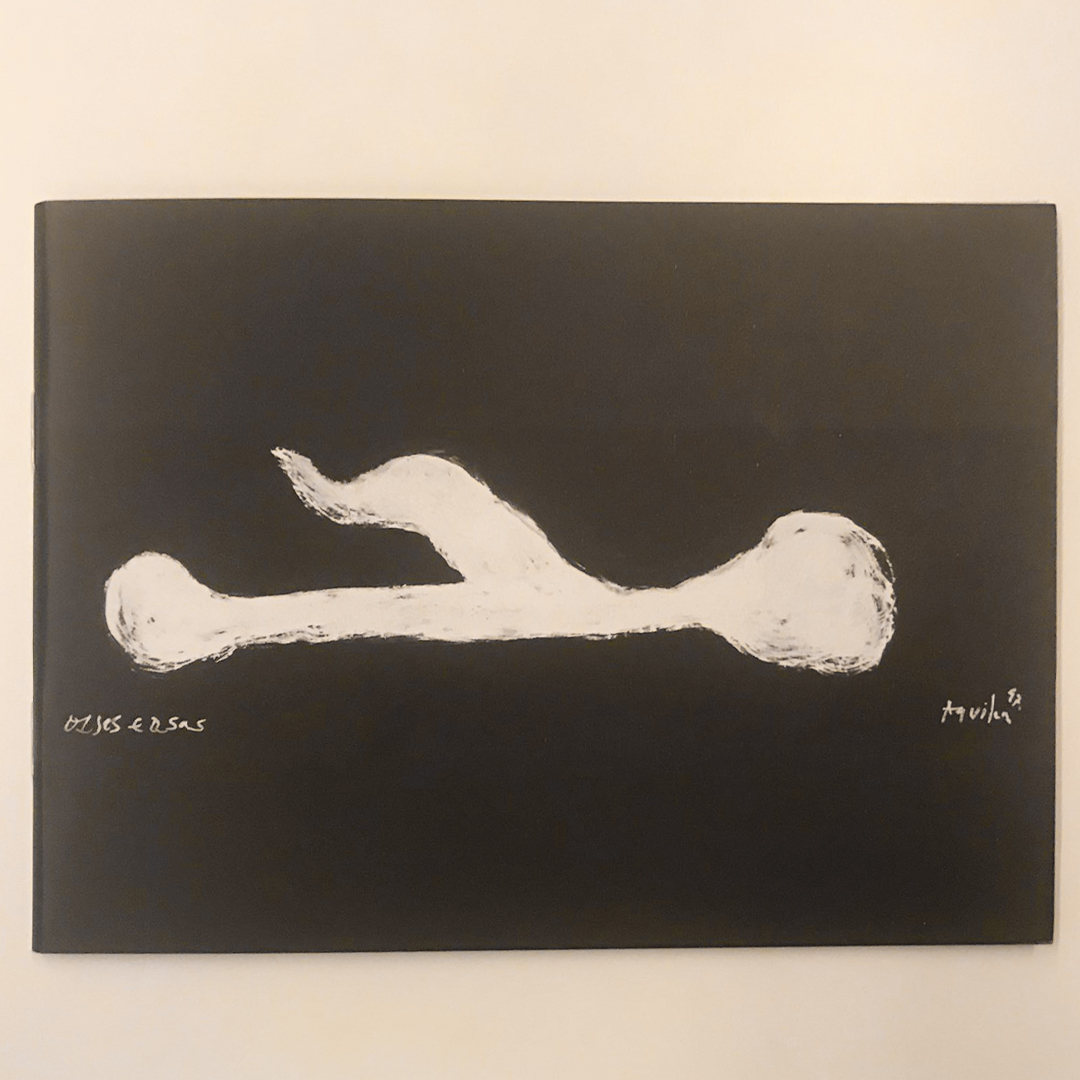

josé roberto aguiar_ossos e asas

19 mar_1998 - 24 apr_1998

Em Superfície

Uma superfície generosamente inclusiva, vulnerável, ubíqua, heterogênea e total – dos gregos ao supermercado, do Gênesis ao homem de negócios, de Dante ao psicodelismo infernal da economia perférica, tudo ao mesmo tempo e não necessariamente nessa ordem.

Em vez do espaço profundo da história da arte, a superfície do presente, envolvente e sempre atual. Parece ser esta a imagem mais próxima do lugar poético ecumênico de onde “falam” as telas de Aguilar. O trabalho se resolve então como o poço sem fundo da imaginação contemporânea, onde se pode medir o tempo tanto pela hora das pirâmides como pela obsolescência galopante do presente.

Talvez seja por isso que as pinturas se introduzem na obra do artista “apenas” como a face mais visível e persistente de uma atividade póetica genérica e dispersiva, cuja marca essencial é justamente esse caráter difuso, de uma flutuação poética em superfície. Como se podia esperar, os contornos da obra, assim como o ritmo de seu desenvolvimento, seriam bastante peculiares. Embora contando com uma trajetória de mais de três décadas, ela resistiu tanto quanto pôde a constituir uma história, do mesmo modo que desinteressou-se da fixidez de seus objetos, cujo ritmo de produção, muito ao contrário, mostrar-se-ia frequentemente desigual em face da intermitente fermentação de mais de uma atividade poética ao mesmo tempo.

Além disso, e talvez levada por uma conviccção na fragilidade do presente, essa obra parece nunca ter se empenhado em fortalecer uma posição estética no interior da história da arte. A questão estética, para ela, seria sempre anterior, algo ligado à própria respiração do trabalho. Dessa atitude “distraída” perante a arte resultaram pinturas deliberadamente avessas à tradição da pintura, às vezes ostensivamente tributárias de uma motivação

literária, outra vezes irradiando certo humor sarcástico (ou alucinado) de contra-cultura, pinturas rápidas, “mal-feitas”, tentando surpreender o advanto de um eu lírico na maré suja da cultura pop. Surgiram igualmente livros diletantes cuja escrita se dispunha como uma enxurrada de planos visuais e segundo a esterotipia dramática da cultura do pop/rock, buscando também aí, quem sabe, a emergência de uma mitologia privada, um disfarçado nicho de transcendência escondido sob a dura faina da vida artística profissional.

Mas dessa atitude distraída surgia principalmente um grande hibridismo espacial, que fazia o espaço da arte frequentemente agregar outros ambientes culturais, como se a obra não desejasse conovcar a saída a autoridade exclusiva da arte para falar em nome de alguma transcendência, ou de alguma individualidade. Assim se explica que o que sempre empurrou o artista a pintura tenha sido o mesmo interesse híbrido e anti-formalista que redundaria na criação da Banda Peformática e em intervenções públicas de puro non-sense na agenda cultural da cidade, como a performance anarquista em evento de paródia à Bienal de São Paulo, ocorrido num estacionamento no centro de São Paulo, em 1978 ( Mitos Vadios), ou a encenação da Revolução Francesa de Aguilar, no estádio do Pacaembú, em 1989. Dessa maneira, a natureza estética de suas manifestações deveria emanar depois e naturalmente – como que de uma autenticidade inicial, impulsionada pela eclosão da própria necessidade interna delas.

Se algum espaço ainda poderia existir para a especulação transcedente, ele teria de ser buscado na condição do plano, resgatado sob os clichês populares e primordiais da cultura contemporânea: a sintexe instantânea e primitiva do graffiti, a figuração destrambelhada mas essencial do corpo humano, a pincelada informe, alheia à plasticidade e às disposições construtivas da matéria pictórica. O encanto dessa façanha é que ela se consumaria isenta de qualquer ambição romântica, de qualquer ambição reflexiva ou sentimental, posto que tudo deveria se dar no regime meio fantasmagórico e bizarro da visualidade cotidiana, revirando e espicaçando o tipo de moralidade mediana que ela projeta.

Ficar na margem “de fora” da tradição, mas ficar aí a postos, evidentemente, tentando equilibrar-se um umbral de ignorância que nada mais é do que um ponto de saturação cultural, sempre foi, assim, algo desejável e mesmo a ser buscado pelo artista – paradoxalmente, seu índice de liberdade. Em meio ao lodaçal (“esse líquido gelatinoso”, onde “boiám peças de um quebra-cabeças”, como disse uma personagem sua, certa vez), seria possível, afinal, sair abruptamente de cena, puxar a toalha da mesa, ir colher bônus espirituais em regiões ainda mais improváveis da vida contemporânea. Nem se confunda a natureza errante desse campo de visão com algum proselitismo em torno de carácter multidisciplinar da arte, porque a questão primordial da obra é, em linha inversa, precisamente restituir-lhe alguma pureza em meio às estereotípias comportamentais que fazem a norma da cultura.

Nunca será demais lembrar, portanto, que a incorporação do ponto de vista “vulgar” e imanente, imerso no mundo da cultura, não tem nada a ver com cinismo, ironia ou com algum gesto pragamático e calculado de adaptação. Porque a força do trabalho consiste precisamente em que aspira áquela façanha impossível de realizar-se para a vida cotidiana.

É claro que a princípio ele não sabe como, há esse seu lado desarmado, anárquico, digressivo, que o faz bater de frente em sua circunstância cultural, numa violência tão extrema quanto involuntária contra a morfologia da arte, contra as astúcias da arte (daí o aspecto da pichação, o carácter arcaico de tantas de suas narrativas). Mas, uma vez “dentro”, o trabalho se realiza sutilmente, não pleiteia mais do que uma respiração em pulso diferente, mais profunda, aristocrática, escarnecendo e desautorizando a vulgaridade instituída na onipresente estética da propaganda.

Nesse processo de imersão a obra vampiriza os clichês, assoma como uma gigantesca interface antropológica com o mundo, a superfície-tela que recolhe todo direito cultural, que process e reprocessa a matéria saturada até que ela decante um vocabulário estritamente pessoal, de recosturação e reconhecimento pessoal. Antes eram pinturas de excesso e acumulação estontenente de cores, agora são as pinturas de excesso e acumulação estontenente de cores, agora são as pinturas em negativo, reconvertando a luz codificando de todos os projetores universais em luz mental. Surge então, uma iconografia pesada, uma mitologia pessoal da vida e da morte, com seus ossos, asas, cérebros e colunas vertebrais, espécies de notações mnemônicas íntimas, profundas, que querem enloquecidamente testar a sua vigência em superfície.

Sônia Salzstein